節分の日

2021 2 4 (art21-0313)

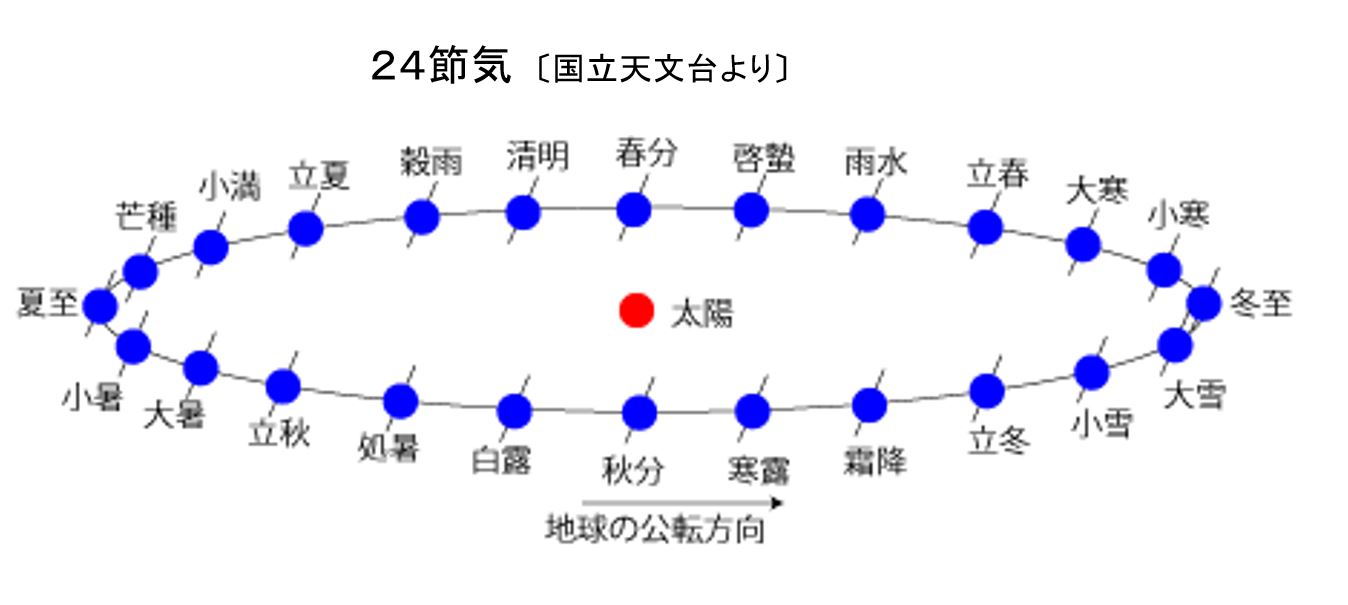

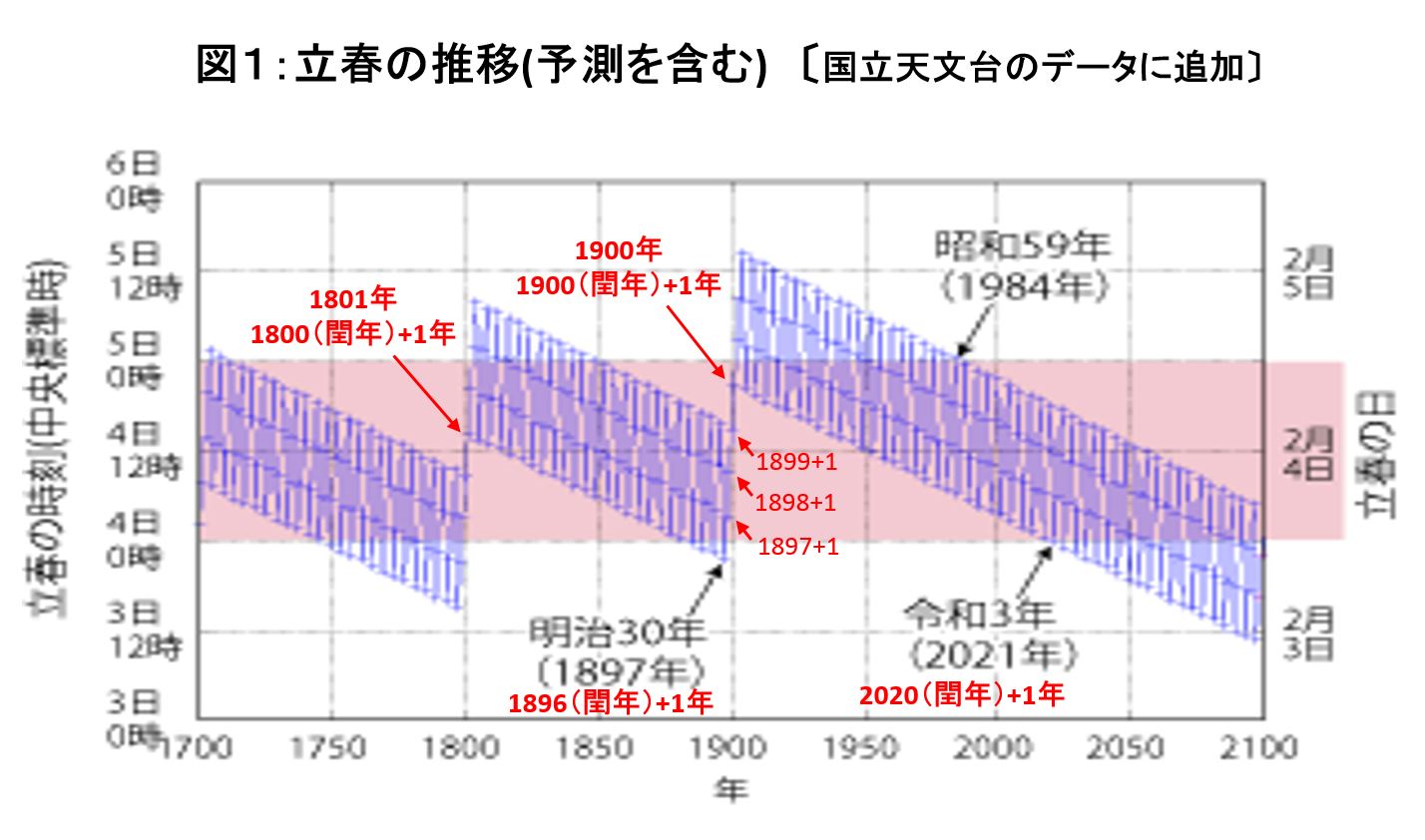

一昨日の2月2日は節分の日でした。節分の日が2日になるのは1897年(明治30年)の2月2日以来124年ぶりだそうで、世間で話題になりました。我が家でも、ちょっと、話題になり、「2日の節分はめったにおこらないの」、そして、「どうしてそうなるの」と、家内が言います。節分は、季節を分けると言う意味ですから、四季それそれに、立春、立夏、立秋、立冬がありますが、立春だけが残り、節分と言えば立春を意味するようになり、立春の前日を節分の日としているそうです。

季節は、地球の公転軌道上の位置によって変わります。公転を24等分に区分したものを24節気と言い、立春は24節気の一つです。春分点を0度としますから、立春は、315度の位置に地球がきたときになります。

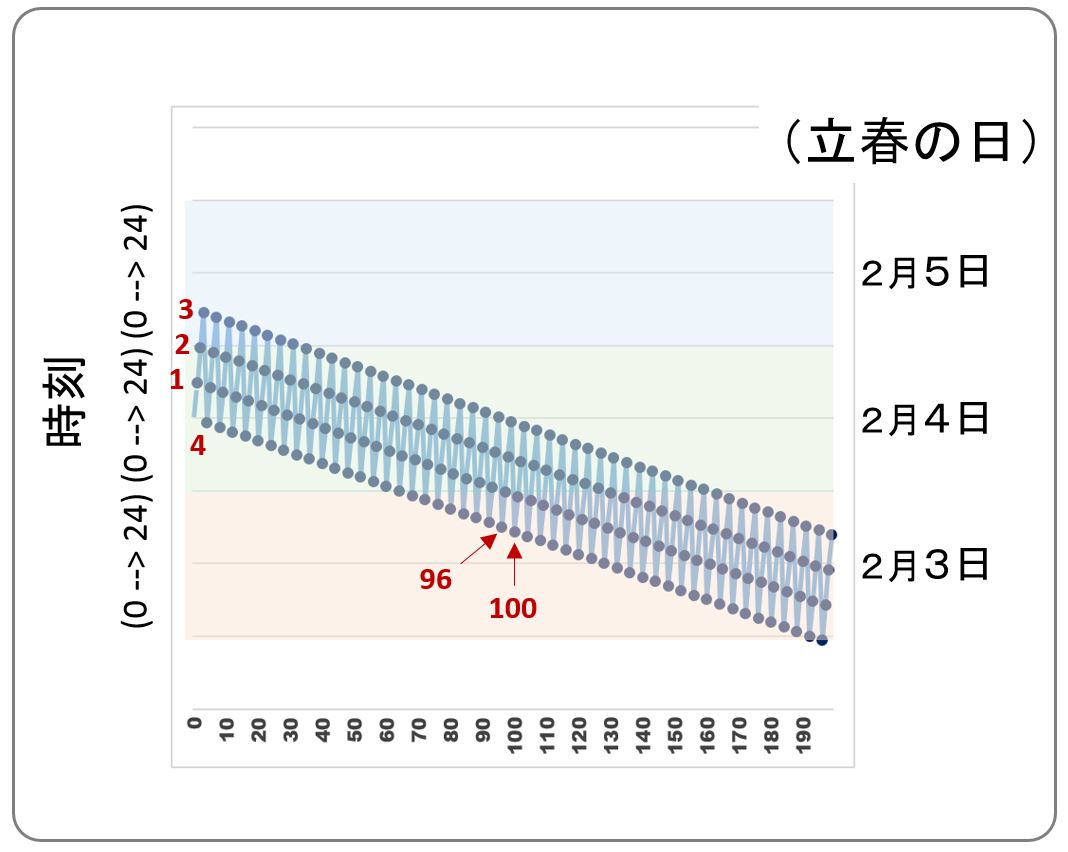

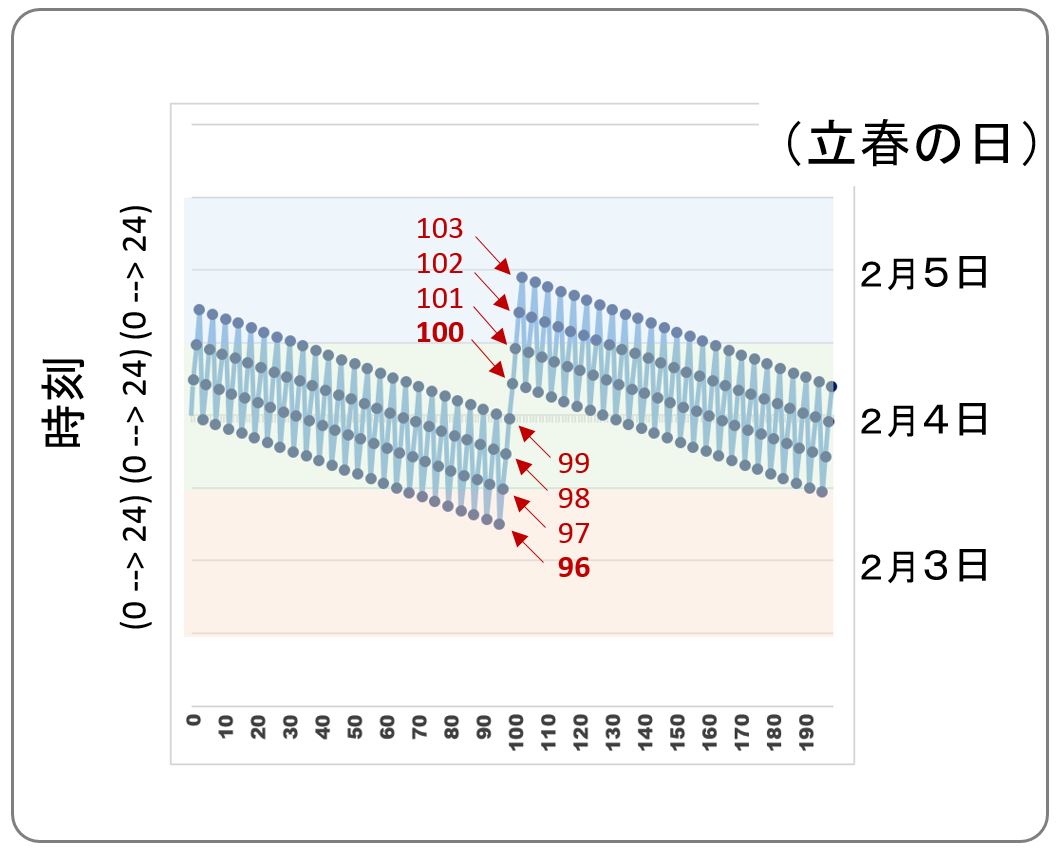

立春の時刻を、閏年による1日のもどしが、立春より前に行われるとして(注意:実際には、立春より後ですから、もどしの影響は1年後にあらわれます)、0年(2月4日の正午)から初めて200年までをプロットし、線でつなげてみました。1年目、2年目、3年目までは、5時間49分ずつ遅れて(上へシフト)いきますが、4年目の閏年で、1日もどされ(下へシフト)ます。このとき、前回の閏年時の時刻より45分だけ、早くなります。これが4年ごとにくりかえされますから、全体が右さがりの折れ線グラフになります。

また、0から初めて、1年目、2年目はプロット点が緑のゾーンにあり、立春の日は2月4日となりますが、3年目のプロット点は青のゾーン内ですから、立春の日は2月5日となります。35年間ほど、立春の日が4年に1度だけ2月5日(4445)になる年が続き、その後、2月5日の立春がなくなり、2月4日だけ(4444)になります。そして、70年目頃から、こんどは、4年に1度2月3日が立春(3444)となり、100年目頃から、2年ごとに2月3日と4日の立春(3344)がくりかえされます。130年目頃から(3334)となり、160年目頃から(3333)となることが読み取れます。

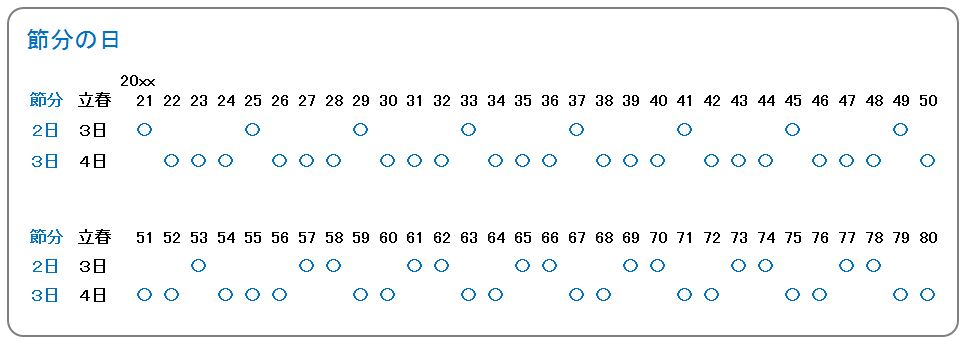

2021年以降の節分の日は下図のようになります。