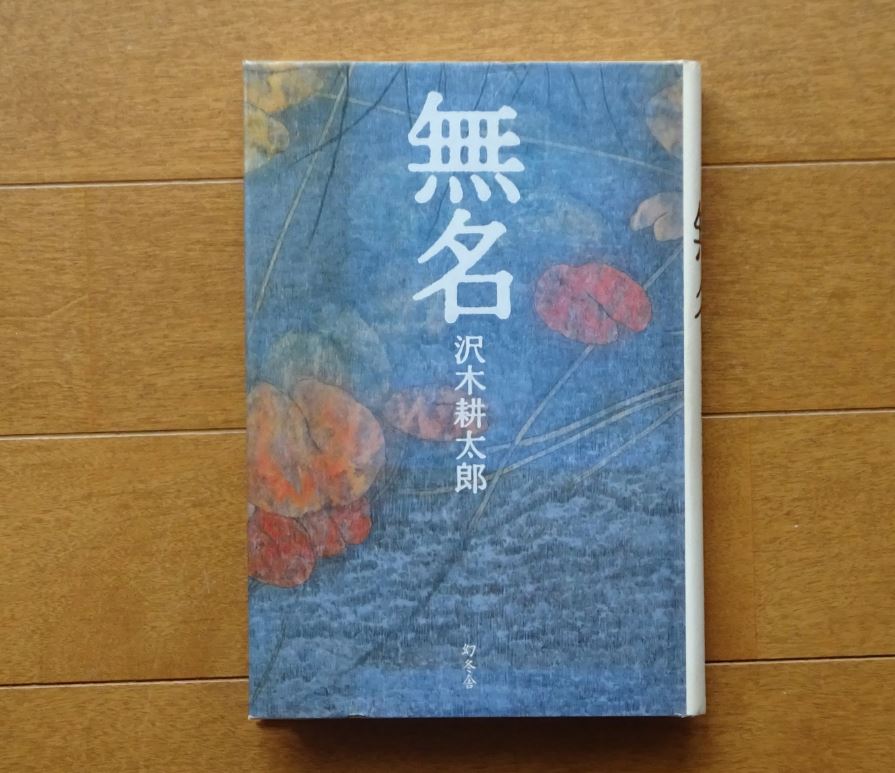

本『無名』

2021 8 16 (art21-0363)

この数日、日本列島に前線が停滞し、広い範囲で雨を降らせていました。ここ湯梨浜町も例外ではなく、雨が降り続いていました。畑の作業は休止状態でしたので、晴耕雨読ではありませんが、本を読んで過ごしました。3週間程前から玄関の上がり框に続く廊下に無造作に本が積まれています。これは、東京在住の娘に頼み、横浜の拙宅から、送ってもらったものです。クロネコヤマトの配達業者がやって来て、段ボール箱を3つ玄関の上がり口に搬入してくれました。数日後、箱から本を取り出し、廊下に積み上げました。

その中から適当に本を抜き取っては読んでいます。ノンフィクション作家、沢木幸太郎の本「無名」(幻冬舎、2003年刊)は、その一冊です。氏の本は、他に「凍」(登山家、山野井泰史・妙子夫妻によるギャチュンカン登頂を描いたもの)と「キャパの十字架」(一枚の報道写真(ロバート・キャパ撮影)“崩れ落ちる兵士” にまつわる疑惑の真相を解き明かしたもの)を読みました。

「無名」の中で、ノンフィクション作家は、記憶を掘起して父親の人生の軌跡を辿りながら、息子である自分との関係性を一つ一つ紐解いていきます。

父親をこう表現しています。『父は何事も成さなかった。世俗的な成功とは無縁だったし、中年を過ぎる頃まで定職というものを持ったことすらなかった。ただ本を読み、酒をのむだけの一生だったと言えなくもない。無名の人の無名の人生。(本文p50)』と。

そんな父親が倒れ89歳で亡くなる。入院中の数ヶ月、母親と二人の姉と交代しながら付き添い、最後の十数日は自宅に連れ帰り、在宅介護を行う。病院や自宅の夜半のベッドで眠る父親に付き添いながら、父親の過去を掘起しては自分の記憶を重ね父親と自分(息子)との関係性をたどっていく。さらに、父親が50代から始めた俳句を見つけ、俳句に込められた父親の心の内を知る。父親の死後、句集を自費出版して近親者に配布する。

父親と自分(息子)の関係についてこう書いています。

『畏怖する父親は同時に自分が守らなくてはならない父親でもあった。(p192)』と。そして、守らなければならない理由として、『幼い頃から、私はどこかで、父をその老女の兄と同じように、外界の荒波を受けて生きていくにはあまりにも透明すぎる存在と思っていたような気がする。だから、私は守らなくてはならなかった。(p189)』と。

この関係性はちょっと凡夫の理解を超えています。畏怖すべき存在としての父親はわかりますが、守らなくてはならない存在としての父親はわかりません。幼い息子にそう思わせる父親って何なのでしょうか。また、幼心にそう思う息子って何なのでしょうか。

父親が歳をとり、肉体的にも精神的にも衰えてくれば、そのように思う息子はありうるでしょうが、これは別の話です。少なくとも、凡夫は亡父を守るべき対象と考えたことはありません。

そもそも、何から父親を守るのでしょうか? そして、著者は、何から父親を守ったのでしょうか?