本『土になる』

2025 6 30 (art25-0765)

朝食後、畑へ出かけて、ちょっとした作業を済ませてきました。野菜の果実が大きくなり、収穫が始まっています。キュウリから、ナス、ピーマンと続き、トマトの果実も赤く色づいてきました。トマトが熟れてくると、鳥がやってきては熟れた果実を突きます。対策として、地上部に紐を張り巡らします。その作業を1時間程かけて行いました。日射しが強く、気温も上がって、汗だくになりました。このところ、天気がよく、植物がよく育ちます。育つのは、野菜だけでなく、雑草もそうです。毎日、何かしらの作業があります。それはさておき、本題です。

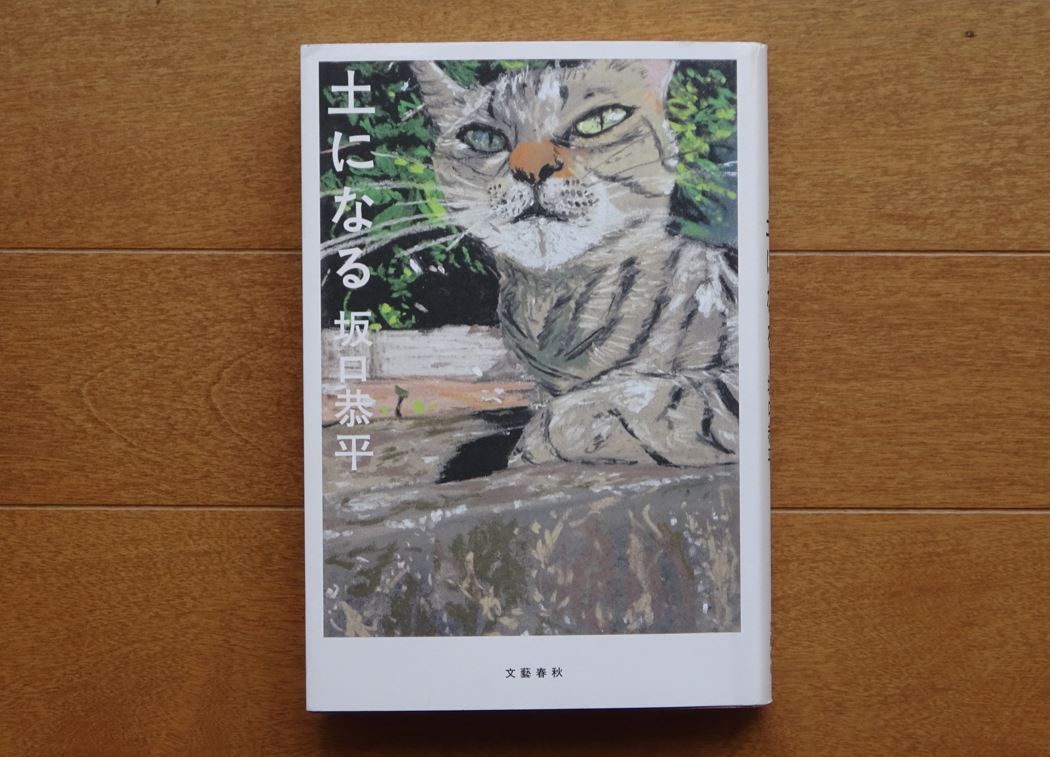

坂口恭平の『土になる』(文芸春秋、2021)を読みました。

タイトルがちょっと目に留まり、書店の陳列棚から抜き出してパラパラと拾い読みしてみると、おもしろそうだったので、購入しました。

この本は、家庭菜園の素人が、レンタル農園から30㎡の畑を借りて、夏野菜を作る体験談です。毎日畑に通い、土に触れて、野菜の生育状態や栽培作業が、心情とともに、日記風に綴られています。

30㎡の畑は、凡夫の野菜畑 (20㎡) よりすこし広いぐらいです。凡夫は、4種の夏野菜(トマト、ナス、キュウリ、ピーマン)を作っていますが、著者は、それらの4種に加えて、人参、小松菜、大葉、イチゴ、スイカ、メロン、カボチャ、トウモロコシを作ったとのことですから、スペースがとても足りないように思えます。いったいどんな作り方をしたのでしょうか。また、どんな野菜が取れたのでしょうか。文中では、野菜はどれも元気に育っている、りっぱな野菜が取れたようなことが書いてありますが、実際はどんなものだったのでしょうか。

著者は、2020年に初めて家庭菜園を行い、文中で、ずーっと続けたいようなことを書いています。その後も続けているものと思い、ネットで調べたのですが、その後の関連情報がまったく入手できず、やっているのか、やっていないのか、分かりませんでした。ただ、本のあとがきに、2021年も夏野菜を収穫していると記されていますから、初年に続いて、もう一年はやったようです。

凡夫は、趣味の家庭菜園を2018年から初めて、今日まで続けていますから、8年目になります。趣味とは言え、それなりの野菜を作りたいと考えてやってきました。ようやく、土と野菜、そして自分が、自分の感覚が、合ってきていると感じるようになりました。野菜(果樹も)作りがおもしろくなってきました。

家庭菜園を1、2年やっただけでは、まだ、本当のおもしろさは分からないのではと思います。それが分かるには何度かの繰り返しが、年数が必要です。1年目は上手くいきます。2年目もまあまあです。しかし、3年目は上手くいきません。狭い畑(家庭菜園の宿命です)で、同類の野菜を作ることの難しさを知ることになります。どうしたものかとアレコレ考えては、何かとやってみるのですが、なかなかうまくいきません。それでも続けていると、そのうち、土が、野菜が、そーっと語ってくれます。そうなると、俄然、野菜作りがおもしろくなってきます。

著者が家庭菜園を2年間でやめているとすれば、とても残念です。