デジカメデジカメの修理、下調べ

2024 12 30 (art24-0713)

今年も、今日と明日だけになりました。年末だからと言って、特別なことはしないのですが、何となく、落ち着きません。ラジオをつけているからでしょうか。

さて、目下の関心は、コンデジ(コンパクトデジタルカメラ)にあります。

ソニーのCyber-Shot: WSC-WX350が壊れそうです。ジージーと音を立てています。焦点合わせに難儀しているように感じます。今のところ何とか写真は撮れていますが、壊れるのは時間の問題です。

壊れたら、三択です。修理して使う、代替カメラを手に入れる、スマホに切り替える。このコンデジは使い勝手がよく、気に入っていますから、できることなら修理して使いたいと思います。ただ、修理代が高くつくようでは、そうもいきません。ネット検索したこころ、業者に修理を依頼すると、1-2万円かかりそうです。

自分で修理すことができるものかどうか、調べてみました。電源は入るのに、レンズ筒が飛び出さない症状の多くは、モーター/レンズユニットにトラブルがあるそうです。しかも、モーター自体のトラブルではなく、モーター/レンズユニットの制御用の配線、フレキシブルケーブルの断線だそうです。フレキシブルケーブルは薄膜状の絶縁体であるプラスチックフィルムの上に接着層と導体箔を貼りあわせたもので、薄く軽量な平型ケーブルのことです。多くの家庭用電気製品や電子機器の内部配線に使われています。高密度な配線ができること、折り曲げて使えること、など利便性に優れています。しかし、長く使っていると、折り目部が破損し、断線することがあるそうです。デジカメのモーター/レンズユニットに使われているフレキシブルケーブルが断線すると、モーターの制御ができなくなります。

故障の原因が、モーター/レンズユニット用のフレキシブルケーブルの断線にあるとすれば、対応策は、フレキシブルケーブルの交換か、断線の修復です。

フレキシブルケーブルの交換。

Cyber-Shot: DSC-WX350のモーター/レンズユニット用のフレキシブルケーブルを、ネット検索したところ、ありました。AliExpressが販売しています。価格は、IC付のフレキシブルケーブルが1000円ほどです。また、アマゾンでも、2500円前後で販売しています。なお、DSC-WX350のモーター/レンズユニット用フレキシブルケーブルはDSC-WX300にも使えます。

フレキシブルケーブルの断線の修復。

数本の断線であれば、極細 (0.3mm以下) のジャンパー線を渡して、はんだ付けで繋ぐことができそうです。しかし、導線の間隔が狭いので、はんだ付けはやっかいです。はんだの代わりに、導電性の素材を含有した接着性のペンや塗料(コンダクティブペンやコンダクティブペイント)を使って修復した例が紹介されています。素材の耐用と強度に問題がなければ、使えそうです。

交換か修復、どちらも細かい作業になりますが、何とかなりそうです。

ミカンの収穫

2024 12 26 (art24-0712)

正月に、ミカン(温州ミカン)をよく食べます。箱入りのミカン、5kgか10kg、を買ってきて、1個、2個と取り出しては食べています。郷里に移住した時、田圃の片隅に土を入れて小さなミカン畑を造り、6本のミカンの木を植えました。ミカンの木は順調に育ち、昨年から果実を付けるようになりました。

家内と畑に出て、ミカンを収穫しました。ミカンは温州ミカンと大実キンカンです。温州ミカンの木は3本(宮川早生2本と宇良早生1本)、大実キンカンの木は1本です。

宮川早生:中央の木に20個ほど、東端の木に5個。大玉。

今年は、東端の木に多くの果実が生るだろうと期待していましたが、期待に反し昨年同様、数個しか収穫できませんでした。2年連続で、中央の木には多くの果実が付いて、東端の木には少しですから、この差はどこから来るのかと思い巡らすことになります。村の人に言わせると、生る木には生るし、生らない木には生らないそうです。

中央と東端の木は性質が異なるのでしょうか。どちらの木もホームセンターで購入した接ぎ木苗を育てた木ですから、遺伝子組成は同じと考えられます。同じ性質をもっている木とみなせますから、木そのものの違いとして、真ん中の木は実を付ける木で東端の木は付けない木と言うことはできません。結実数の違いは、栽培管理か、あるいは生育環境の違いに起因していると言えそうです。それを勘案すれば、植わっている木について、実の生る木、生らない木と言うことはできそうです。ただ、それでは、中央と東端に植わっているミカンの木で、何が違うのかと言えば、幾つか思い当たることはありますが、判然としません。

宇良早生:4個。大玉。

昨年は30個ほど収穫できましたから、今年はちょっとガッカリです。この果数の違いは、所謂、"隔年結果" と言えそうです。多くとれた表年の次はとれない裏年がやってくると言われています。果数を安定させるには、それなりの栽培管理が必要のようです。おいおい、習得していきます。

大実キンカン:多数。

今年は、直花に着果させようと、摘蕾して直花の数を制限しました。これが功を奏したようで多数の直花に実がつきました(art24-0679)。果実は順調に肥大し、今では、黄化しています。つまんで、食べてみたところ、ほどほどの酸味はありますが、生食できそうです。

ミカン畑のミカンの木に実が付くようになって、自家製のミカンで正月が越せます。自家製ですから見た目がよくありません。しかし、ほぼ無農薬栽培ですから、安心して食べることができます。特に、大実キンカンの生食、皮ごとかぶりつけます。

デジカメ 故障寸前?

2024 12 23 (art24-0711)

ブログに掲載している写真は、ソニーのデジタルカメラで撮っています。サイバーショット、DSC-WX350です。手のひらサイズのコンパクトなデジタルカメラ(コンデジ)なので持ち運びが楽です。また、撮影性能や画質もそれなりに優れていますから、スマホを持たない凡夫にとって、写真用のカメラとして欠かせません。

そのカメラが壊れかけています。電源を入れると、レンズの筒が飛び出した後、ジージーと音を立てるようになりました。この音は、自動焦点合わせの動作確認のようで、レンズを前後に動かしているモーター廻りから出ているようです。この音の発生は壊れて動作不能になる兆候であることを知っています。前に使っていたカメラもサイバーショットのDSC-WX300でした。これが壊れる前には、ジージーと音を立て、レンズの筒の出し入れ動作がぎこちなくなりました。最後は電源を入れてもレンズの筒が動かなくなりました。

DSC-WX350の発売日は、2014年3月7日となっています。発売当時、光学20倍のズームレンズを搭載したコンデジとしては世界最小・最軽量と宣伝されていました。凡夫は、2020年2月に購入しました。5年近く使っていることになります。散歩や畑廻りに出かける際は携帯するようにしていますから、使用頻度はかなり高いものと思われます。コンデジの寿命は5-6年と言われていますから、まさに、そうなりそうです。

DSC-WX350の販売は、2021年12月に終了しています。ソニーの代替機を探しましたが、DSC-WX350を買った時の価格(2万円余り)で手に入るコンデジは発売されていません。ジージーと音を立て始めたコンデジが壊れるのは、もはや、時間の問題です。さて、どうしたものか。この際、コンデジはやめて、スマホを手に入れよーかな、などと思案しています。

クワイの収穫

2024 12 19 (art24-0710)

寒くなってきました。今朝、こちらは雨ですが、山間部では雪になっていると、天気ニュースは伝えています。

昨日は、すこし晴れ間がありましたから、畑に出かけて、カキとウメの剪定を行いました。カキは、甘柿の次郎と渋柿の平核無です。次郎柿は強めに、平核無柿は弱めに、枝をはらいました。ウメは、南高、小粒南高、そして小梅の3本です。ウメの木の剪定方法がまだ分かりませんので、上方に伸びた枝を切り落としました。この時期、花芽と葉芽が識別できますから、花芽が付いている枝は残すようにしました。

さて、クワイです。

正月にクワイを食べようと、田圃の片隅にクワイ床を作り、クワイ(シロクワイ)を5株育ててきました。今年は、10月一杯は緑の葉を保っていましたが、11月に入ると緑色を失い枯れてきました(art24-0701)。

東端の2株を掘起してみました。今年は、追肥として米糠を撒いたところ、床土がかなり柔らくなってきましたので、どうなるものかと、すこし案じていたのですが、塊茎は出来ていました。2株で23個。ちょっと少なく、すこし小ぶりですが、大きさがそろっていましたから、よしとします。収穫したクワイは、水で洗い、さらに、数日水にさらします。

これで、今年の正月も、自家製のクワイを食べることができそうです。

方言

2024 12 16 (art24-0709)

定年退職して、家内と二人で郷里に帰ってきて、もう7年になります。ここは凡夫の郷里ですから、家内はともかく、凡夫はすっかり地元に溶け込んでいてもよさそうですが、少し浮いているような気がします。

浮いてしまう原因の一つは、話し方にあります。

定期的に歯科医院へ行って、歯茎の点検と歯磨きの指導をうけています。歯周病対策です。一度、深くなってしまった歯周ポケットが浅くなることはほとんどないそうです。できることは、そこから歯周病へと進行しないように、歯磨きをていねいに行うことです。今のところ、歯周病が再発して、歯茎が腫れたり痛くなったりしたことはありません。

歯磨きの点検は、歯垢染色液で歯垢を染めて行います。しっかり磨いているつもりでも、ところどころ赤く染めだされます。歯科衛生士さんが、染色具合をみて、アレコレと指摘し指導してくれます。ありがたいことですが、ただ、その時の話し方に、違和感があります。この違和感は、いわゆる、「なまり」からきているようです。イントネーションとアクセントの違いです。しかし、その違和感は、何かを聞かれて返答すると、無くなります。衛生士さんは、こちらの話し方に合わせてきます。しかし、双方が、違和感を持ったことになります。

同じことが、買い物時のレジでも起こります。電話での問い合わせ時でも起こります。

中学校を終えると地元を離れ、福岡、東京、熊本、アメリカ、横浜、京都と各地を転々としたため、話し方がおかしくなっているのでしょう。なかでも、横浜が20年間と長く、しかも関東人の家内といっしょでしたから、話し方が変わっていてもおかしくありません。しかし、関東風の話し方になったのかと言えばそうでもなく、家内は時々、凡夫の話し方がおかしいと言います。

どのようにおかしくなっているのか、自分では分かりませんが、少なくとも、地元の人の話し方からは随分離れてしまったようです。

最近、1981年にNHKドラマとして放送された「夢千代日記」を観る機会がありました。吉永小百合が夢千代を演じています。夢千代は山陰のひなびた温泉の芸者兼置屋のおかみで、広島で体内被曝し、白血病で余命3年と宣告されています。置屋には、他に行き場のない訳あり芸者や人が集まっています。物語では、各々の訳あり人の生き様が現在と過去とのからみを通して、解き明かされていきます。

おもしろく観たのですが、ドラマで使われている話し方がとても耳に付きました。物語の舞台が山陰の何処なのか気になりました。

物語が余部鉄橋を通過する列車のシーンから始まりますから、そこは、余部鉄橋の近くの温泉地であろうと思われます。調べてみると、ロケ地は、兵庫県の湯村温泉でした。海岸沿いの山陰本線の浜坂駅から南に10kmほど入った山沿いの温泉です。浜坂駅は鳥取県との県境から10kmも離れていませんから、兵庫県と言っても、ロケ地は鳥取市に近い所です。

舞台となった山陰のひなびた温泉が何処であれ、ドラマでは、鳥取県の方言、鳥取弁?、が使われているようです。おもしろい話し方だなーと思いながら、観ていました。特に、二人の芸者、金魚役の秋吉久美子と菊奴役の樹木希林の話し方は。

雪に備える

2024 12 12 (art24-0708)

日増しに寒くなってきました。そろそろ、雪が降ってきそうです。

冬支度の一つとして、庭のソテツの葉を束ねました。

近年の冬の寒さはソテツを枯らすほどの厳しさはなくなっていますから、藁やゴザで覆うことはしていません。葉を束ねただけの簡単な仕様ですが、これだけでも、ソテツの葉に雪が積もらないようにできますから、雪払いの作業が不要になります。

もう一つの冬支度は、車のタイヤ交換です。

先日、天気がよかったので、自動車試験場の駐車場に車を持ち込み、家内と2人で、冬用のタイヤに交換しました。所要時間は1時間ほどでした。

集塵用の掃除機の故障と修理(木工)

2024 12 9 (art24-0707)

木工工作に電動工具を使うと、細かい木粉が発生し空中に舞い上がります。一度、舞い上がってしまうと始末に困ります。そこで、電動工具に集塵機のホースをつないで、電動工具から出てくる木粉を吸引します。凡夫は、サイクロン式集塵機を自作し、家庭用掃除機につないで使っています。

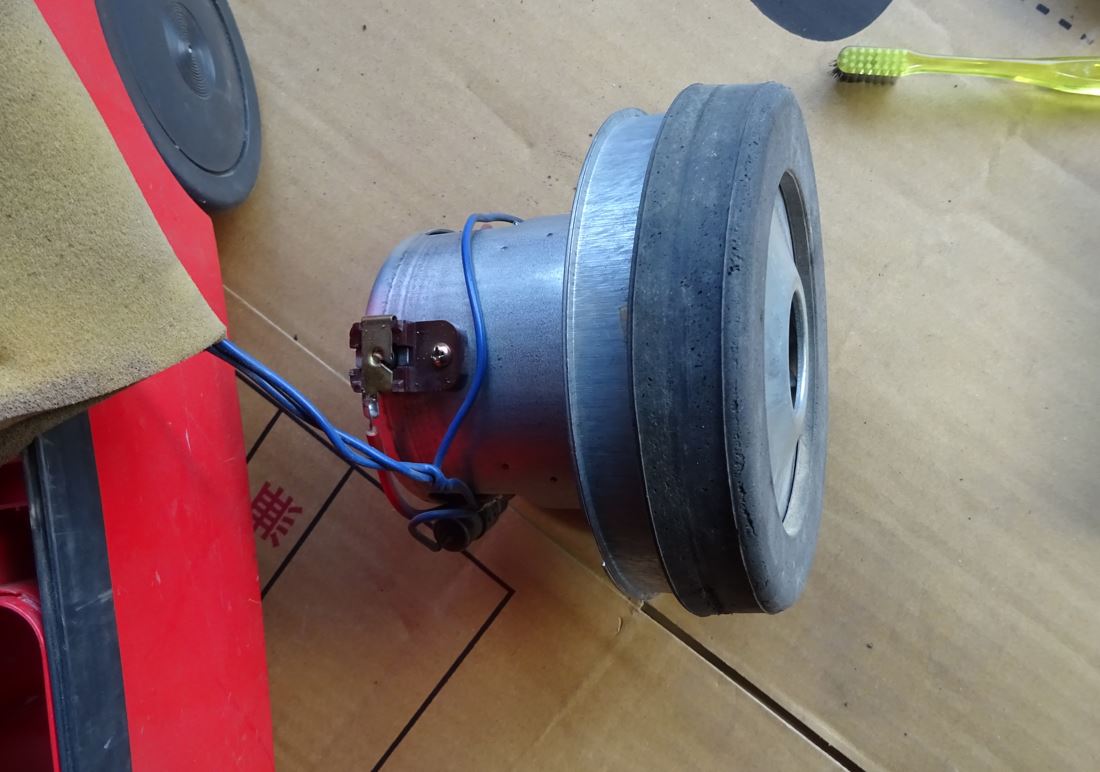

数日前、掃除機が壊れました。掃除機は、東芝のVC-E20Jで、1985年製ですから、製造から40年ほどたちます。木工作業場に持ち込んで集塵用に使うようになって6年、その前は、家庭用の掃除機として使われていました。およそ40年間故障することなく稼働していたことになります。

掃除機の故障の症状は、電源を入れても回転しない、です。しかし、電源を入れると、本体からかすかな音がしました。音は一度だけですが、モーターが反応している音だと思われます。故障の原因は、電気回路にあるのではなく、モーターにあるようです。

掃除機のモーターには、交流整流子モーターが使われています。交流整流子モーターはブラシ付きのモーターです。交流(AC)でも直流(DC)でも使えますからユニバーサルモーターとも呼ばれています。電機子コイルと界磁コイルが直列に繋がっています。そのため、交流(AC)のように周期的に電流の向きがかわっても、電機子コイルと界磁コイルに流れる向きが同時にかわるので、回転子に働く力の向きはかわらず、回り続けます。

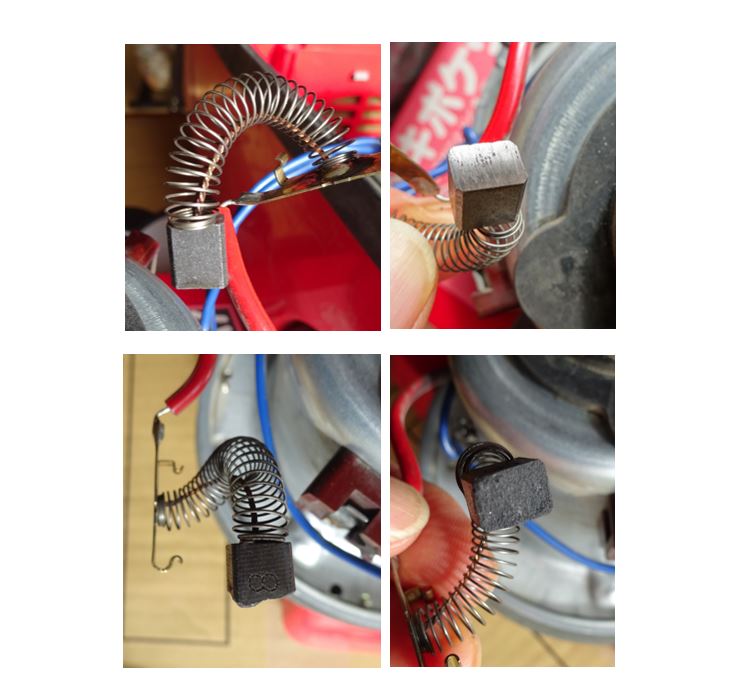

このモーターはブラシを整流子に接触させて電機子コイルに電流を流しています。ブラシが摩耗して小さくなると、接触不良や欠損を起こして、電気がブラシから整流子を介して電機子コイルへ流れなくなります。こうなると回転しません。掃除機に使われているブラシはカーボン(炭素)をブロック状に固めたカーボンブラシです。これは摩耗しますから、時々、ブラシの交換が必要になります。

モーターのトラブルの多くは、このカーボンブラシにあります。掃除機からモーターを取り出して、点検してみました。ブラシホルダーの留め具をはずして、カーボンブラシを引っぱり出しました。2つあるカーボンブラシの一つは、短くなっているだけでしたが、もう一つは、ブラシの先端部が欠けていました。これでは、整流子との接触不良を起こしてもおかしくありません。

カーボンブラシを交換することにしました。

同じ太さ(6x8mm)のカーボンブラシをネット通販で調べて、適当な製品を注文しました。2本で574円でした。数日後、カーボンブラシが届きましたので、さっそく交換しました。この時、ブラシホルダーの留め具が異なっていましたから、そのままでは使えません。そこで、購入したカーボンブラシの導線を切断し、元のブラシホルダーの留め具にハンダ付けして固定しました。そして、ブラシホルダーに挿入し、留め具をしめました。

モーターを掃除機の本体に収め、外カバーを取り付けて完了です。電源を入れると動きました。放置すること15分、回転は安定していましたから、直ったのでしょう。これで、木工作業を再開できます。

ダイコン、食べてみました

2024 12 5 (art24-0706)

畑のダイコン(品種は耐病総太り)、端の一本を抜いて食べてみました。大きな根っこになっていましたが、収穫には少し早いようです。成長を続けて、もう少し大きな根っこになることでしょう。ただ、味の方は問題なし、でした。

今年は、2畝でダイコンを栽培していますから、昨年より2倍量のダイコンがとれそうです。家内は、ダイコンはいくらあっても食べてしまうと言っています。

この時期、我が家の畑にはダイコンだけが植わっていますが、周辺の畑には、タマネギ、ニンニク、サヤエンドウなどが植わっています。そうした冬越え野菜も作ってみたいと思いますが、難しい事情があります。狭い畑なので、夏野菜も冬越え野菜も同じ場所で作ることになります。そうすると、夏野菜の植え付け時には、冬越しの野菜が終わっていなければなりません。これが難しいのです。冬越え野菜の超?極早生品種でもあれば、春先に収穫を終えて夏野菜に交代できると思うのですが、まだ畑に合う適当な品種がみつかりません。

ただ、葉物類のホウレンソウ、シュンギク、コマツナなどは、9月に播けば、年内には収穫できますから、夏野菜の栽培に支障はなさそうです。来年は、すこし試してみてもよいかと考えています。

今日も終わった

2024 12 2 (art24-0705)

家内と夕食を食べながら、「今日も終わった」、そして「何もしていないのに、一日が終わってしまった」と、毎日のように、口に出しては肯いています。確かに、朝起きてから夕食まで何かをやった覚えはないのに、一日が終わっています。

何をやっていたのか思い出そうとする凡夫に、家内が「今日は、本を読んでいたでしょう」と、声をかけます。確かに、本を読んでいたようです。しかし、一冊の本を読み終えるのに何日もかかると、一日では、ほんの数ページしか読んでいない日もあります。若い頃のように、数時間で一冊の本を読めれば、ああ、今日はおもしろい、あるいは、つまらない本を読んだなーと、思い出すことでしょうが、一日に、数ページでは、そうした感想にはなりません。もっと言えば、読んだところの内容すらも、思い出せないこともあります。これは、ボケている訳ではなく、ほんの一部だけを読んだのでは、印象に、そして記憶に残らないのです。

おそらく、万事がこのようで、何事をやるのも、動作が緩慢で処理スピードが遅いため、やたらと時間がかかります。

一昨日などは、自作の木工用集塵機につないでいた家庭用掃除機が稼動しなくなったので、PCに向かい、安価な代替品をネットで調べました。適当な製品を探し終えてPCから離れると、半日が終わっていました。たかが製品の検索にです。

どうして、こうもとろいのか。否、とろくなったのか。こう問うても、老人はそんなもんだろうとの声が聞こえてきます。老人の特質の一つといえばそうなのでしょう。

何もしていないのに一日が終わってしまうのは、何もしていないのではなく、何もしていないように思われるほどしかしていないからと言えそうです。あまりにもわずかであるため、やったことが思い出せないのです。そうした一日をふりかえったとき、ああ、何もしていない一日だったなーとなり、そんな日はとても短く感じられます。

【戻る】