6本組み木(パズル、木工)

2026 2 16 (art26-0831)

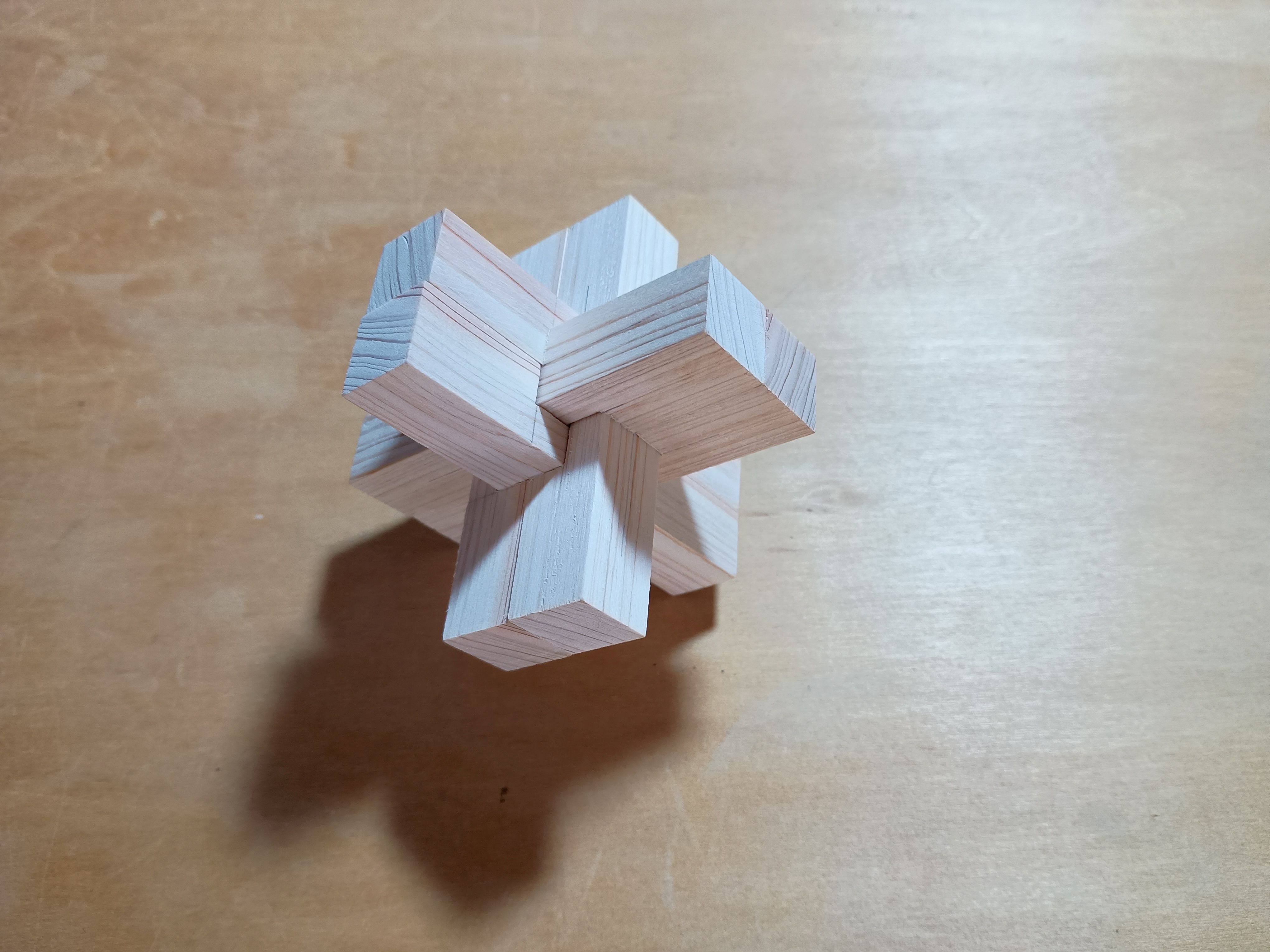

6本組み木パズルは、6本の木片(角棒形で、中央部に凹状の溝がついている)を組み合わせて、一つの形をつくる遊びです。

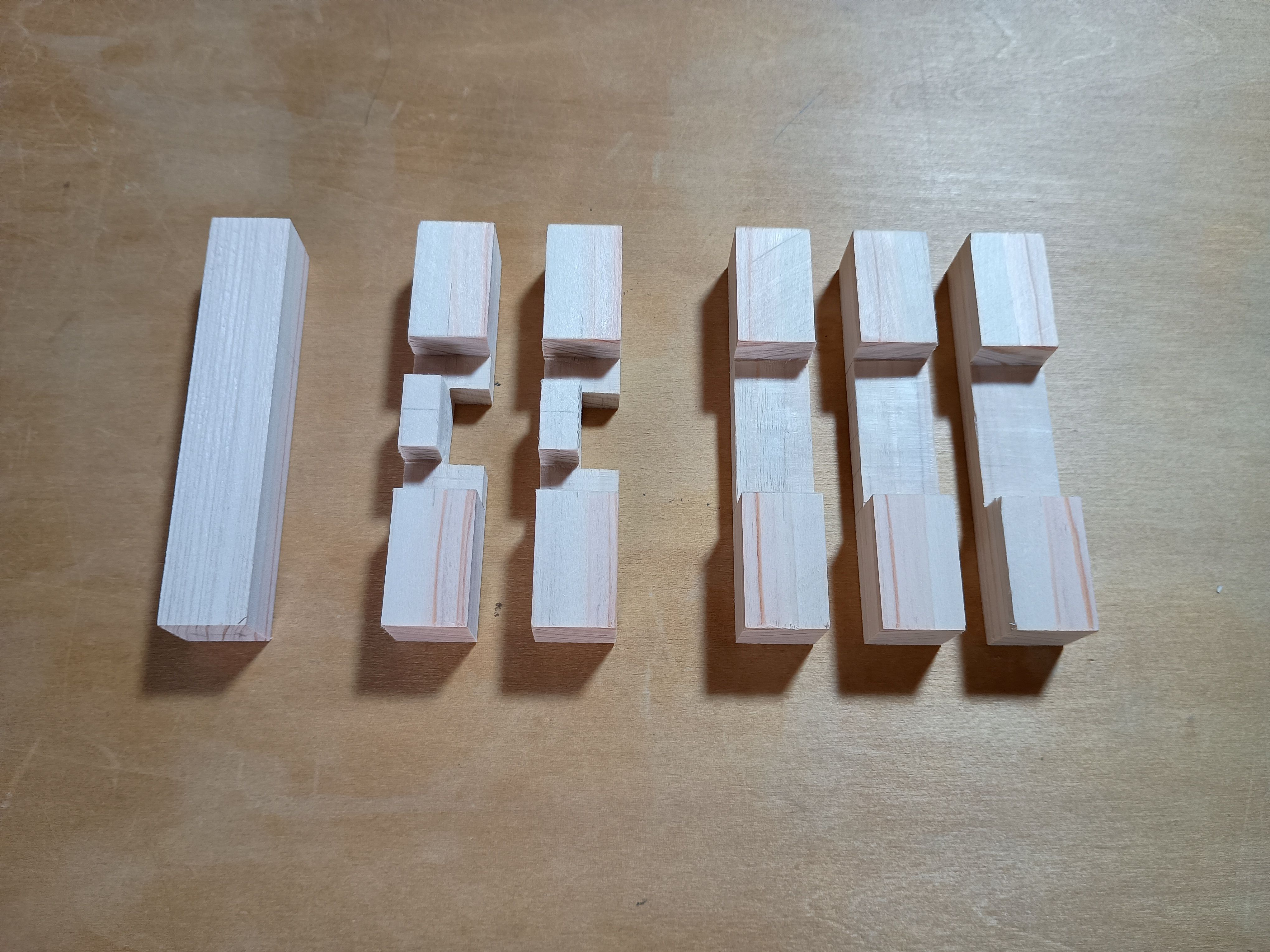

ネット検索から、溝の形が3種類だけでできているものを作ってみました。3種類と言っても、一つは溝の無いものですから、2種類の溝を複数(2個と3個)掘るだけです。

作製

材料は、杉の端材から切り出した1.6mmの角棒です。その角棒を長さ8cmほどに切断して、6本の木片を用意しました。

溝を掘る方法は、いろいろあるでしょうが、手元にバンドソーがありますから、それを使うことにしました。まず、溝の両端の線に沿って、半分の深さの切り込みを入れます。次に、端から端まで、1mm程の間隔で切り込みをいれて、くし状にします。くし状になった薄い板をノミで削り取り、平らにします。

完成した6本の木片を組み立てました。6本組み木(1)の完成です。

本『狭小邸宅』

2026 2 12 (art26-0830)

新庄耕の『狭小邸宅』(集英社、2013年刊)を読みました。

不動産会社に就職した若者が家を売る話です。販売ノルマに厳しい、売ってなんぼの業界で、売ることができない新人のもがきと奮闘です。狭小邸宅は、20坪程度の狭小地に建っている3階建ての住宅です。鉛筆のように細長いので、ペンシルハウスとも言われています。都市部の利便性のよいエリア(その分地価が高い)の、庶民?でも手の届く価格帯の戸建ての家です。

家を売るには策略があるそうです。この小説の後半に、40歳半ばの半田さん夫婦に、世田谷の家 (7,580万円)を売った話がでてきます。半田さん夫婦は家探しは初めてで、予算は7,500万円でした。要望は、城南エリアの家で、利便性、広さ、環境です。

本命の物件(世田谷の家)に案内する前に、“まわし”の物件をいくつか案内します。これは引き立て役の物件で、要望のいくつかを再考させて、諦めさせるように仕組んでいます。要望の潰しです。

下のリストの5が売りたい家で、これが本命の物件です。この物件を売るために、1から4の"まわし"物件を順に案内することで、要望の一つの利便性を諦めるように仕向けていきます。

- 三軒茶屋駅から徒歩5分の3階建てのペンシルハウス(6,500万円)

利便性をとると、広さや日当たりが望めない。

- 分譲中の土地、台形の不整形地や旗型の土地(5000万円前後)

売れ残っている土地や利便性のよい所の土地は不整形である。

- 東が丘の2階建ての3LDK

閑静な住宅地にあるが、駅から19分と遠い。

- 用賀の2階建て3LDK(8,589万円)

日当たり良好。用賀駅から徒歩7分。価格が予算オーバー

- 世田谷の桜新町の2階建て3LDK(7,580万円)

日当たりよし。駅徒歩15分とちょっと遠い。

また、”かまし”があります。

4の家を案内して、7,500万円では希望する家は無理かなーと思い始めた時、かましをいれます。

小説では、電話を受けたように見せかけて、「2週間前に完売した物件が、ローンキャンセルで再販売になった」と、伝えます。さらに「急ぎましょう。他の営業マンにも連絡がいっているはずだ」と言って、現地へ向かいますが、その道中、物件の概要を説明して、購入意欲を煽っています。

5の家(本命の物件)を案内して、半田さん夫婦の反応を見ながら、「城南じゅうの営業マンがこの一件のために客をつけようとしています。物件発表後は早い者勝ちです」とか言って、契約を急がせます。半田さん夫婦は、興奮し、平静さを失って、早々に契約に応じます。

この小説を読んで、一つ思い出しました。

定年退職後、京大医学部で研究を続けるため、横浜から京都へ移住しました。家内と2人で部屋を探しました。要望は、近くで、広い部屋、10万円以下の家賃でした。不動産の人に、医学部近くの賃貸物件をあれこれ案内していただいたのですが、どれも、いまいち気に入りませんでした。これが最後の物件ですよと、案内された物件がありました。ただ、そこは、北部キャンパスの東側で、医学部キャンパスからかなり離れていました。また、家賃は10万円を越えていました。しかし、そこに決めました。広くて環境がよかったのです。

そこから毎日、徒歩で、本部キャンパスを突っ切って研究室へ通いましたが、それはそれで楽しいことでした。

大雪の影響

2026 2 9 (art26-0829)

いやはや、天気予報通り、大雪でした。

昨日起きると、雪が降っていました。しかも、25cmほどの積雪。朝食前に、玄関前通路の雪かきと、庭木の雪下ろしを行いました。雪は止むことなく降りづづけ、午後には新たに20cmほど積もりました。そこで、夕方、2回目の雪かきと雪下ろしを行いました。

今回の大雪は、短時間の降雪によるものですから、各方面に影響がでました。

その一つは、昨日の日曜日、米子市で開催が予定されていたNHKのど自慢です。当日の朝、中止が発表されました。この番組は生放送なので、天気に左右されるそうですが、大雪による中止は異例だと報じられていました。振替公演はしないとのことですから、出場者と縁者はがっかりしているでしょう。一視聴者である凡夫も、ちょっぴり。高専の3年半ほど米子市に住んでいました。

もう一つは、衆議院選挙の投票率です。鳥取県の小選挙区の投票率は、47.7%でした。これは、前回の58.1%より10.4%低く、過去最低の投票率だったそうです。

大雪のなか、投票所へ出向くのは大変です。

ここの地区の投票所は、農事集会所に設けられていました。会場への主要な道路は、雪かきが行われていて、問題なく通行できました。朝早くから、選管の人が動いたのでしょう。ここは平野部ですから、問題はなかったのですが、山間部では、大雪のため開始時間を遅らせたり、閉鎖時間を繰り上げたりしたそうです。いづれにしても、選管の人、ご苦労さんでした。

なお、鳥取県の小選挙区、1区では石破氏が2区では赤沢氏が当選しました。湯梨浜町は2区ですが、隣接の倉吉市と三朝町は1区です。結果は予想通りでした。

毎年、雪が降りますから、雪には慣れている筈ですが、今回のような、短時間にどーっと雪が降り積もると、対応が後手にまわります。山間部では積雪が100cmを超えますから、対応も並大抵ではないのでしょう。

ところで、今回は、ミカン畑に出て、雪下ろしを行いました。

区費

2026 2 5 (art26-0828)

区民は区費を払います。ただ、区会は地域住民の任意組織なので、区費の支払いは強制されるものではありませんが、区民総会等での取り決めにより支払いが求められます。

区費は、防犯灯の設置や電気代、ゴミ集積所の管理、神社祭やスポーツ大会と交流行事、災害時の備蓄品など地域運営費として使われます。

今年は班長の当番年ですから、班長の仕事として、班の全24軒から区費を集めました。そのなかの2軒は、一人暮らしの高齢者が施設に入居中とのことで、誰も住んでいない不在宅でした。こうした長期の不在宅から区費を集めてよいのかなーと思いながらも、近隣在住の子供さんから区費を受け取りました。

受け取りはしたのですが、大きなひっかかりが残りました。区費は地域運営費です。その地域に住んでいることを前提にしたものですから、その地域に住めなくなった人は支払いの対象にならないように思えます。

区費の支払い、免除はできないものかなーと、家内と話し合っていました。

ちょっと、調べてみると、独居老人が高齢になり施設に入居した場合に区費を減免しているところがあります。半額減免と全額減免があります。どうも、半額が多く採用されているようです。全額の方は、80歳以上の高齢者の場合に適用されています。何らかの免除が一般的なようです。

期を同じくして、先日の班長会議で、この区費の免除が議題となりました。話し合いの末、我が区も、独居老人が高齢になり施設に入居した場合には、区費が全額免除されることになりました。ただし、本人や縁者による自主的な支払いは拒まない、とのただし書きを付けて。

これで、ひっかかりがとれて、すっきりしました。

読経

2026 2 2 (art26-0827)

先月の末、父の命日に家内と仏壇の前に座り、読経しました。毎年行っていることです、と言っても、ここに戻ってからですから7,8回目となりましょうか。祖母、父母、温泉のおじさん夫婦の5人の命日に、家内と二人で行っています。家内も凡夫も、故人のいずれにも面識があります。祖父は、早くに亡くなりましたから、面識はなく、写真でしか知りません。

読経は正信偈です。正信偈は親鸞聖人が各種の経を基に、本願念仏の教えを論考し、それを7文字の120句の詩句にもとめた偈文です。謂わば、考察論文です。正信偈の前半は、大無量寿経に依拠して、阿弥陀仏の本願と、その名号(南無阿弥陀仏)を解き、後半で、インド・中国・日本の7人の高僧(龍樹・天親・曇鸞・道綽・善導・源信・源空)の業績や徳を紹介しています。

なお、お経を仏(釈迦様)が説いた教えを書きとめたものとすれば、正信偈はお経ではないのかもしれませんが、習慣的に、お経を読もうといって、正信偈を声を出して唱えています。

ところで、司馬遼太郎は、『街道をゆくシリーズの因幡・伯耆のみち』の中で、因幡の源座という妙好人の話題に触れて、浄土真宗についてこう記述しています。「人間の多くは悪人(聖性を得る能力をもたない存在)であるとし、さらには不信の徒であるとする。阿弥陀如来の本質として(本願として)、それでもなお人間を見すてず、たとえ人間が如来から逃げまわっても追っかけていってことごとく救う」と。

さらに、「親鸞聖人の思想は、人は宇宙の意志(その本質は慈悲)によって、平等に生かされている。そして平等に死ぬ。死んでも、地獄・極楽というような不平等はない」と。

それでもなお人間を見すてず、たとえ人間が如来から逃げまわっても追っかけていってことごとく救う、なかなか平易で的確な表現だなーと、思います。ある種、妙文です。

仏壇の下段に置かれたスナップ写真の父と母は、笑っています。横浜からの帰省時に、玄関通路で写したものです。

父母がそうであったように、家内と二人で、夕食前に仏壇に手を合わせています。

本『断作戦』

2026 1 29 (art26-0826)

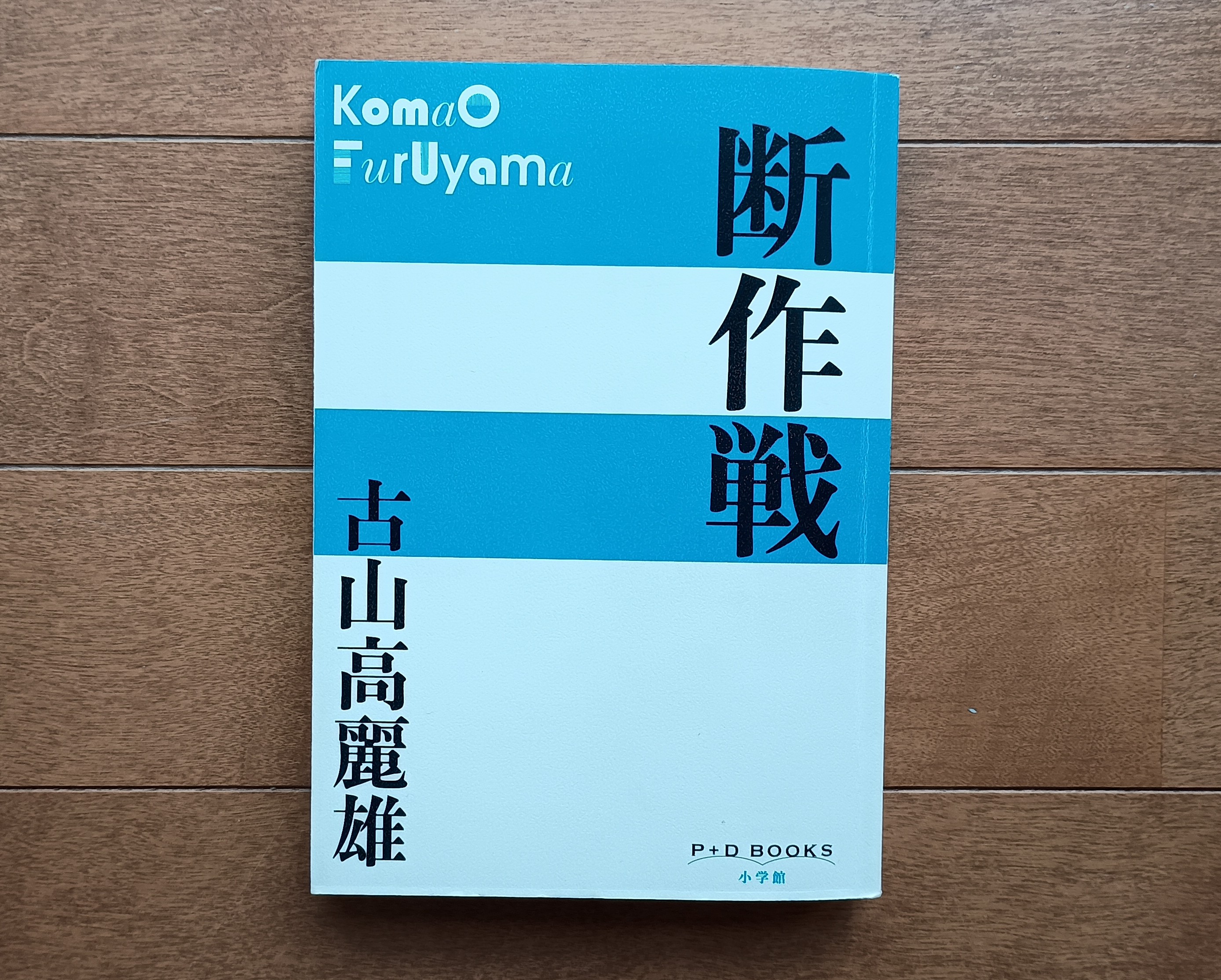

古山高麗雄の「断作戦」(小学館 2024年刊)を読みました。これは、1982年に文藝春秋で発刊された本の復刻です。なお、「断作戦」は「龍陵会戦」・「フーコン戦記」との三部作の一遍です。

断作戦とは、戦争末期のビルマ北部と雲南地域において、「軍ハソノ主力ヲ芒市周辺ニ結集シ 雲南遠征軍主力ヲ龍陵方面ニ撃滅シテ怒江ノ線ニ進出シ 以テ拉孟 騰越守備隊ヲ救援スルト共ニ印支連絡路ヲ遮断ス」との方針の基に計画された作戦のことです。断とは、中国国民党への物資支援ルートの遮断の意です。計画の目論見は、孤立した守備隊の救出と遠征軍の反攻撃砕だったのですが、南ビルマから雲南への部隊の転進は時間を要し、救援は間に合わず、守備隊の拠点、拉孟 騰越、龍陵は全滅しました。

この本は、遠征軍(連合軍)の反撃がつづくなか、中国国民党への物資支援ルートの遮断拠点を守ろうとした守備隊の結末を、生還した二人の元兵士の回想でつづったものです。騰越玉砕の、龍陵玉砕の、体験録です。

「1センチの弾道の差で助かった自分が、玉砕部隊の、指折り数えられるほどの生き残りの一人として帰国し、世帯を持ち、今は孫がいる」

「戦場では、生きるも死ぬも、運としか言いようがない。助かった者には、ああいう幸運が最後までつづくのである。一度でも、それが跡切れたら、人は死ぬのである」

著者は昭和17年、仙台市榴岡の歩兵第4連隊に配属され、第二師団司令部に転属、管理部衛兵隊に所属し、ビルマなど南方戦線を転戦。ラオスにて終戦を迎えたそうです。

同時期、父は、昭和16年鳥取歩兵第40連隊に現役入隊し、満州派遣軍の傘下に入り、(満州国)三江省興山へ。松江歩兵第63連隊に配属され、鉄5447部隊に編入。衛生兵として医療、看護を行う。昭和18年、中支戦線へ、そして、20年朝鮮水原へ、そこで、終戦を迎え、復員する、との記録が残っています。

いくつかの運が重なって、ある人は戦場で死に、ある人は生き残ります。父もそうした運が重なって、生きて帰ってきたのでしょう。もし、父が戦死していたら、我が家は、どうなっていたのでしょうか。

父は、戦時中のことを話すことはありませんでした。しかし、一つだけ、誰から聞いたのか定かではありませんが、覚えていることがあります。

父は、近視で、しかも乱視でもあったため、射撃不能と言うことで、戦闘兵士ではなく、衛生兵としての任務に就かされたと。医療、看護の特別な技能があって衛生兵として徴用されたのではなく、招集後の軍事訓練で、兵士としての適性に欠けたので、衛生兵の任務を与えられたそうです。父はそのことがくやしかった、と。

体験者でなければ知りえないことがあります。どんなに想像力を働かせても届かない世界があります。その一つは、集団としての殺し合い、戦争です。こうした戦争体験記の類を読んでも、それに届くことはありません。

父の4年間の戦争体験、どんなものであったのか、知ることはできないのですが、父は生きて帰ってきたのです。そして、母と結婚して、3人の子をもうけました。その一人が凡夫です。

ノートパソコンの修理(2)

2026 1 26 (art26-0825)

ディスプレイと本体の基盤を繋ぐケーブルを交換したのですが、画面に変化はなく、依然、暗いままでした。そこで、ディスプレイパネルを交換することにしました。

ディスプレイパネルは、Dellの通販サイトから入手できます。価格は24,079円です。かなり高いので、代替品を探したところ、KSKエレクトロニクスが、Yoothi製の互換品を販売していました。価格は、11,982円です。

純正品と互換品、どちらの製品にするか、迷いました。同じ機種のノートパソコンが、中古品として3~4万円で販売されていることを考えると、部品の購入に2.4万円を出費することには抵抗があります。そこで、安価な互換品を購入することにしました。

ディスプレイパネルの交換作業:

交換作業は、前回のノートパソコンの修理(1)(ポートケーブルの交換)とほぼ同じです。今回も、交換作業に取り掛かる前に、裏蓋をあけて、マザーボードとバッテリーの接続を断ちました。

- ヒンジ固定ネジを外して、表蓋を本体から離す

ポートケーブルの交換作業のステップ(1)に同じ。

- 表蓋の背面のディスプレイパネルを剥がす

ポートケーブルの交換作業のステップ(2)に同じ。

- 交換用パネルを取り付ける

プルピールテープを用いて、交換用パネルを表蓋の背面に固定する。

ポートケーブルをパネルの結合端子(コネクタ)に差し込む。

- 逆手順で、もとに戻す。

電源ゲーブルを接続して、スイッチ ON。

Dellのマークが明るく見えました。ノートパソコンは順調に立ち上がり、通常の画面を表示しました。

互換品のディスプレイパネル、問題なく機能しています。気になるのは耐久性ですが、こればかりは、使ってみなければ分かりません。

とりあえず、修理完了です。

ノートパソコンの修理(1)

2026 1 22 (art26-0824)

玄関前の雪かきを終えてきました。粉状のさらさらとした雪が、今も、降っています。降雪は一日中続くとの天気予報ですが、ここでは、中雪にとどまりそうです。

さて、今日の本題です。

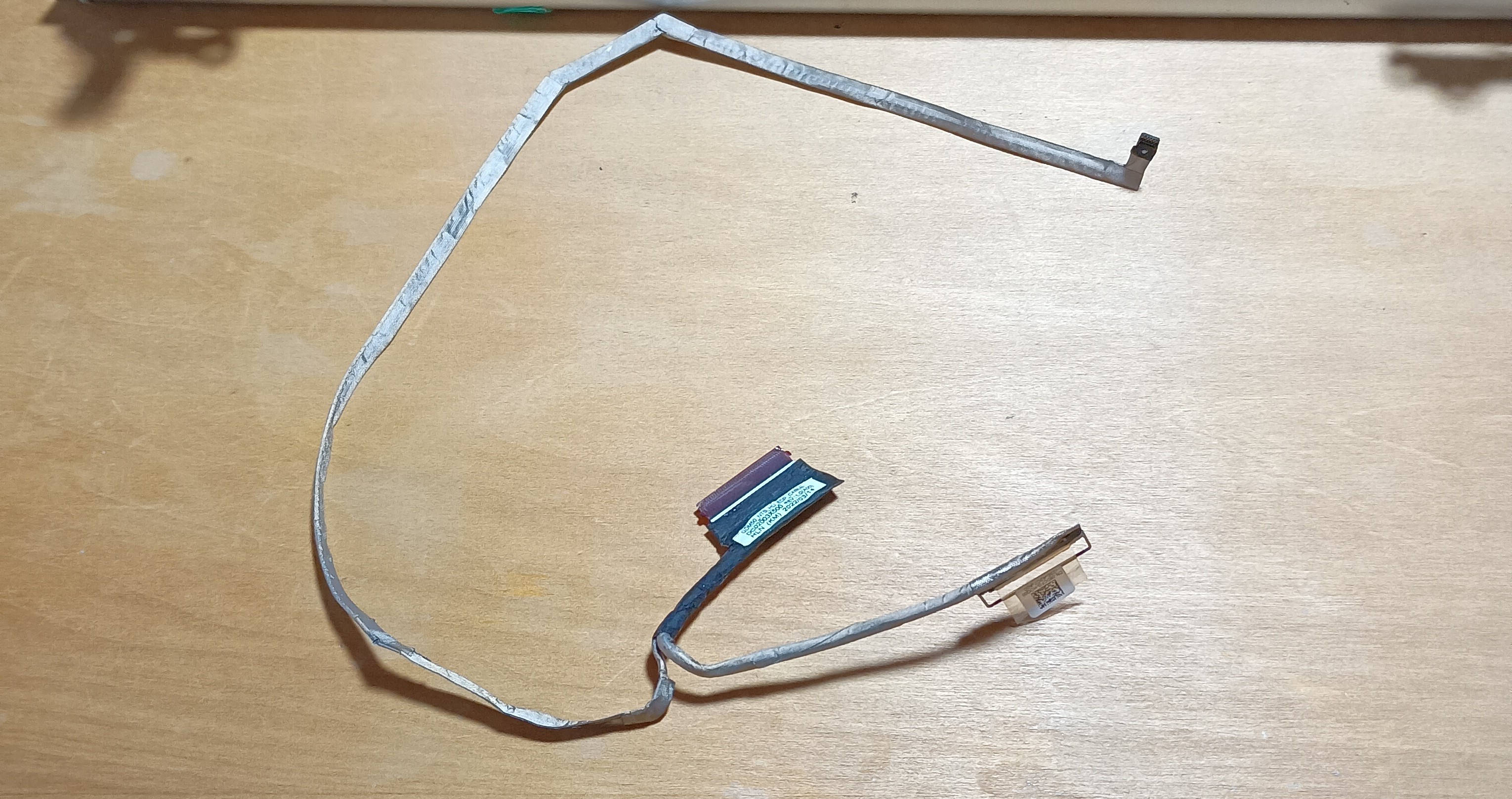

家内が使っているノートパソコン(Dell社の Inspiron 15 3511)が故障しました。電源は入るのですが、画面が暗いままです。目をこらして、あるいは、ライトで画面を照らすと、Dellのマークがうっすら見えます。稼働しているようです。さらに、出力端子HDMIを介して、外部のモニターに繋ぐと、通常の画面が表示されます。コンピューターの動作に問題はありません。

故障の原因は、液晶ディスプレイのバックライトの不点灯のようです。

バックライトは、液晶ディスプレイの背面から光を当てる照明装置で、これが故障すると、画面が明るくならず、暗いままです。照明装置にはエッジライト方式と直下型方式があり、ノートパソコンにはエッジライト方式が採用されているそうです。ディスプレイパネルの端に光源が取り付けられていて、光源からの光を導光板や拡散フィルムを通して面状に広げ、画面全体を照らす方式です。

古いディスプレイの光源には、蛍光管(CCFL)が使われていたので、蛍光管だけの交換ができたそうですが、最近の光源はLEDで、これは液晶パネルと一体化しているため、LEDのみの交換はできず、パネル全体の交換になるそうです。

バックライトが点かない原因は、本体のマザーボードに問題がなければ、2つ、マザーボードとディスプレイパネルをつなぐケーブルの断線、か、あるいは、ディスプレイパネル自体の故障、です。前者であれば、ケーブルの交換ですみますから、安上りですが、後者のディスプレイパネルの交換となると、高くつきます。

まず、ケーブルを交換してみました。Dell社から、内臓ディスプレイポートケーブルを購入しました。代金は1,579円。純正品で安かったのですが、届くのに1ヵ月以上かかりました。

ディスプレイポートケーブルの交換作業:

DellのHPに、サービスマニュアルと題して、部品の交換手順の解説が載っています。これは、機種ごとに、画像付きで解説されていますから、分かりやすく、とても便利です。交換作業は、このマニュアルに従って行いました。パソコンの裏蓋を開け、バッテリーのケーブルを外してから、作業にかかりました。

- ヒンジ固定ネジを外して、表蓋を本体から離す

このとき、ディスプレイポートケーブルを、本体側の結合端子(コネクタ)から、外しておく。

- 表蓋の背面のディスプレイパネルを剥がす

フレーム(ベゼル)を取り外し、パネルを蓋面にくっ付けているプルヒールテープ(両面テープの一種)の端を引っ張って、テープを剥がし、パネルを取り外す

- ポートケーブルを取り外して、交換用のケーブルを取り付ける

ケーブルは、液晶パネルと、蓋の中央上部のカメラへ配線されている。

- 逆手順で、もとに戻す

電源ゲーブルを接続して、スイッチ ON。

残念ながら、画面に変化は見られず、暗いままでした。

キンカンの収穫

2026 1 19 (art26-0823)

果実の収穫、(ウメに始まり、イチジク、プルーン、ポポー、カキ、温州ミカン、キウイフルーツと続いた)、の最後はキンカンです。

畑の隅、ブルーの暴風ネットで囲まれたキウイフルーツの隣で、キンカンの木を育てています。小さな木ですが、毎年、果実を沢山付けます。今年も、多くの果実を付けました。黄色くなった果実を収穫しました。幾分しわしわ状で張りがありません。水分が抜けているようです。

寒くなると、根からの水分の吸収が低下します。しかし、常緑の葉からの蒸散は続きますから、水分不足なります。おまけに、冬場は空気が乾燥しています。果皮のしわしわは、水分不足によるものと思われます。

また、ミカン畑の大実キンカンの果実も収穫しました。こちらの方が、果皮がより一層しわしわ状で、中には柔らかくなっている果実もあります。

収穫したキンカンの果実は、大きめのものを選び、家内が甘露煮にします。

LINEの活用

2026 1 15 (art26-0822)

班の初寄合の合議で、班員への連絡手段として、今年から、ポスト投函や回覧に加えて、LINEを活用することになりました。

班員の多くは高齢者ですが、今日日、スマホは必需品のようで、多くの人がスマホを持っていました。しかし、さすがに、80代の高齢者は不所持です。凡夫は、昨年末に、ガラケーからスマホに買い替えました。長い間使っていたガラケー(NTTドコモ)が今年の3月末で使えなくなるので、早めのスマホへの移行です。

LINEグループを作り、メンバーにちょっとした連絡資料を送ってみたのですが、いとも簡単でした。よくできたアプリです。今まで使っていたe-mailと同じ感覚で送れます。ただ、LINEも画像の他に、Word、Excel、PDFなどをファイルとして送れますが、どちらかと言えば、画像、しかも、その場で写した画像、を送ることに優れたツールのようです。ちょっと写してすぐ送る、です。そのために、高スペックのカメラが付いているのでしょう。

旅先で、あるいは、散歩中、とある場面に感動し、それを誰かと共有しようと、それを写真に撮って相手に送ります。相手は、その写真を見て、おおーと、同じように感動できます。遠く離れた人同士が、その場面を同時刻に共有できるのです。今日、当たり前のことですが、凡夫のような昭和世代には、これは驚愕ものです。そこは言葉のいらない、言葉で表現することが求められない世界ですから。人類の進化に言語獲得、そして言語伝達が大きく関わっていたと思うのですが、今日の、言語からの離脱、そして視覚伝達の先に、人類は何をみることになるのでしょうか。ちょっと、気になります。

それはさておき、現在、班員の半数が、LINEグループに入っています。したがって、半数の班員にはLINEで連絡し、残りの半分には、回覧板を回して連絡しています。LINEの活用が広がり、いつの日か、班の全員にLINEだけで連絡できる日がやってくるのでしょうか。そうなれば、班長は助かります。

とんど祭り

2026 1 12 (art26-0821)

11日、区のとんど祭りに参加しました。あいにく、その日は朝から荒れ模様で、雪が舞っていました。

とんど祭りは、正月飾りを燃やして、年神様にお帰り頂く行事です。また、焚いた火でお餅やミカンを焼いて、食べることで一年の無病息災を祈ります。

例年、祭りはふれあい広場で開催されます。しかし、今年は、悪天候のため、火入れを行う前の五穀豊穣や安全祈願の神事は集会所の片隅で行われました。今年の役員(区長、神社総代、公民館長など)一同が参列し、班長や区民が取り巻くなか、神事が宮本神社の神主さんによって執り行われました。

神事が終わると、会場を外のふれあい広場に移し、区民の見守る中、広場の中央に用意されたやぐらに火が点けられました。やぐらにはお守りや正月飾りが添えれれています。強風に煽られて、炎は一気にひろがり、数分で、燃え尽きました。そして、炎を取り囲んでいた区民に、温州ミカンが配られました。

ところで、今回は班長として、とんど祭りの準備にかかわりましたが、ちょっと複雑な思いが残りました。ふれあい広場の中央にやぐらを組み、周囲の4隅に笹竹をたててしめ縄を張りめぐらせ、紙垂(しで)をかけます。そこが聖域であることを示します。

10時に全員(20名:班長の14名と正副区長、正副神社総代、正副公民館長の6名)が集合して準備作業を行うことになっていましたので、10時前に行くと、作業はすでに始まっていました。風が強く吹雪いていましたから、やぐら組みは午後にまわすと言うことで、作業は、4隅の笹竹立てとしめ縄張りだけでした。2,3人が作業を行い、残りは、取り巻いて立っているだけでした。作業はすぐに終わり、午後1時に再集合と言うことで、解散しました。午後1時前に行くと、すでに、やぐら組み作業は終わっていました。そこで、祭りの開始時刻(1時30分)まで、ぼーっと、待つことになりました。

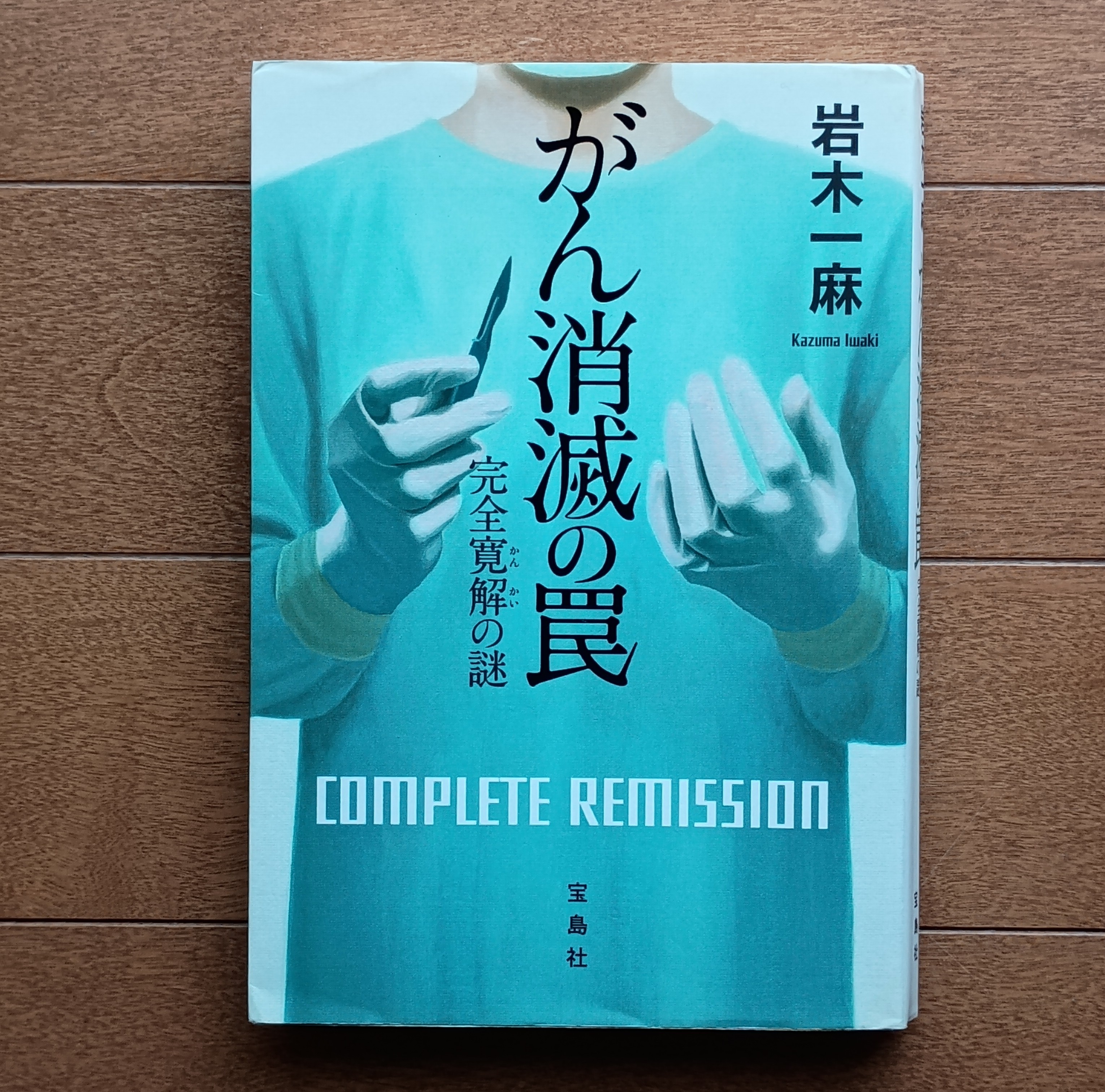

本『がん消滅の罠、完全寛解の謎』

2026 1 8 (art26-0820)

このところ、ヒッキーです。空模様が安定せず、雨が降ったり止んだりで、終日居室で過ごすことが多くなりました。すこし気温が下がると、雨は霙や雪に変わります。時折の晴れ間にちょっと外出しては、畑をぐるっと見回ってきます。

岩木一麻の「がん消滅の罠、完全寛解の謎」(宝島社、2017刊)を読みました。第15回の “このミステリーがすごい” 大賞を受賞した作品です。

なかなかの力作で、楽しく読めました。著者は現役の医者ではありませんが、国立がん研究センターで研究に従事していたようですから、がんの生物学的記述は確かなものです。また、ストーリーは、癌細胞や組織を研究対象にしていた研究者ならではの着想によるものだと思います。凡夫は製薬会社で癌研究に従事してきましたから、ある程度分かります。

ところで、厚生労働省が所管するPMDA(医薬品医療機器総合機構)の話が出てきます。製薬会社の創薬としてのゴールは、開発薬が認可されて販売されることです。薬の認可(承認)は、厚生労働大臣が行いますが、薬の審査はもっぱらPMDAが担当します。製薬会社は、基礎研究、非臨床試験、臨床試験を行い、有効性と安全性を確認した後、厚生労働省に承認申請を行いますが、それを受けて、PMDAが審査を行います。

申請された開発薬を、承認するか否かの判断は難しいことでしょう。薬は効くことが必須ですが、同時に身体に害を及ぼさないことが求められます。この有効性と安全性は、なかなか両立しません。この辺りに、創薬の難しさと大変さがあります。よく効くので、少しばかり害があってもOKをだすのか、いやいや、よく効いても害があるからNOとするのか、難しい判断です。

特に、抗癌剤などは。適応できる薬がなく、死を待つだけの癌患者は、効くのであれば、多少の害はあっても、使いたいと思うものでしょう。なかには怪しげな薬もどきでも。この辺りのことは、久坂部羊の「悪医」に書かれています。

新薬は安全であると言い切れません。薬の害は、短期間で現れるとは限りませんから。数年後、あるいは、数十年後に現れるかもしれません。申請前の試験で、何十年も安全性試験を行うことはできませんから、安全性の審査は数年間のものになります。

従って、承認/販売される新薬はとりあえず安全であるが、長期の安全性は分からないと言えます。いわば、見切り発車です。しかしながら、長期の安全性は、製造販売後調査でカバーされます。新薬が使われる現場での安全性(有効性も)が継続的に評価されていきます。問題が起これば、承認取り消し、販売中止となります。

この本、終わりに近づくと、話がドタバタしてきて、頂けませんでした。しかし、黒幕が破滅しない終わり方、悪くありません。

班の合併

2026 1 5 (art26-0819)

昨日の区の初総会で、我が3班は2班と合併することが報告されました。3班は、8軒の少人数班で、高齢かつ独居が多く、先々が不安と言うことで、隣接している2班との合併が検討されていました。そして、今年より合併班、24軒63人の班、としてスタートすることになりました。

こうした班の合併は、今後も起こるでしょう。一人暮らしの高齢者が多く、ほとんどの家は、いつか住む人がいなくなります。今でも、空き家や更地が随所にあります。

ただ、面白いことに、村落の中心部では空き家が増えていますが、集落の周辺部では新しい家が建っています。そこの住人は、中心部の家から出ていった子供達や他所から移ってきた人達です。多くは、小さな子供連れです。

集落は縮小することなく広がっています。しかし、中心部が希薄に、あるいは、ぽっかり空いたドーナツのようです。いつの日か、中心部は、住人の憩いの広場になるのでしょうか。

今年は、新2班の班長です。班長は当番制で、たまたま、今年、その順番が回ってきました。さっそく、班の初寄合を行いました。そこでの大仕事は、集金でした。班が大所帯になると、その都度、各家を回って集金するのは大変ですから、一年分を前納金として一括集金しました。班費、区費、神社関連費、募金などですが、一年分となると、結構な金額(17,000円)です。今年から、区費が2,000円上がって、10,000円になりました。

このご時世、できるだけ、出費はおさえたいものです。特に年金暮らしの人には切実です。年金額はそうそう増えていきませんから。 新年早々の集金、恐縮至極でした。

ところで、今年から、連絡手段としてLINEを導入することになりました。ほとんどの班員が、スマホを持っています。遅ればせながら、凡夫も、最近スマホデビューしました。ただ、LINEソフトの使用に不慣れですから、LINEの達人?が、班員のグループを作成しました。さっそく、グループに連絡を入れてみると、短時間で既読数が上がっていき、連絡がつぎつぎと読まれていることが分かります。便利なツールだなーと感じました。

グループの連絡手段として、LINEは広く使われているようですから、使い勝手がよいのでしょう。他の班でもLINEは活用されていきそうです。こうした連絡網があれば、連絡資料のポスト投函や、連絡板の回覧が不要になります。

r>

謹賀新年

2026 1 1 (art26-0818)

あけましておめでとうございます。

今朝、8時過ぎに起床しました。みぞれが降っていたのですが、今は、あがっています。昨夜は、紅白歌合戦の前半、Vaundyまで、をみて、風呂に入りました。1時間ほど寝床で本を読みました。普段通りの就眠でしたが、起床がちょっと遅くなりました。紅白歌合戦の見疲れでしょうか。めまぐりしく人が入れ替わり、同じような歌曲とダンスがつづいて、年寄りには、見ているだけでつかれます。

ブログ、2018年から書いていますから、ずいぶん長くなります。今年も、ボケ防止と、日々の区切りのために、書き続けようと思います。

【戻る】