田圃の草刈り

2025 7 31 (art25-0774)

夕方、エンジン付き草刈機を持ち出し、田圃(苗田)の草を刈りました。6時に作業を始め、7時過ぎに終了しました。夕方になると、日が落ちて徐々に暑さが和らぎ、風もでてきます。こうした肉体作業には適当な時間帯ですが、それでも、完了時には汗びっしょりです。

田圃脇の用水路では、子供連れの家族がザリガニ取りに興じていました。

使っている草刈機のエンジンは2サイクルです。燃料には、ガソリンとオイルを50:1に混合して使っています。ガソリンは近くのガソリンスタンドで購入していますが、一つの失敗談があります。

詮付きのポリ容器を持参して、スタンドでガソリンを購入しようとしたところ、店員からその種の容器では売れないと言われました。なんでも、専用の赤い色の容器があるそうです。ガソリン携行缶と言って、ガソリンの保管や運搬には消防法により、ガソリン携行缶の使用が義務付けられているそうです。知りませんでした。

さっそく、ホームセンターで10Lのガソリン携行缶を購入しました。その容器を持って、再度、ガソリンスタンドへ行き、ガソリンを入れてもらいました。なお、使用目的を伝え、用紙に住所・氏名を記入しました。

例年、田圃の草刈りは4回行っています。今年は、今回が2回目ですから、あと1回で済みそうです。年4回が年3回に減れば楽になります。これは、刈り取った草をそのままにせず回収してきたので、土がやせてきたのかと思います。もしそうならば、狙い通りです。

コガネムシの退治中、頭をぶつける

2025 7 28 (art25-0773)

朝方と夕方の2回、畑を見回りがてら、ちょっとした作業を行っています。その一つがコガネムシ退治です。

コガネムシがプルーンの木に飛来し、葉を食い荒します。有効な薬剤があればよいのですが、今のところ、見あたりません。で、退治はもっぱら捕殺です。樹上のコガネムシを見つけては、棒で叩いて昆虫ネットに落し込み、殺します。

しかし、この方法で対応できるのは、数匹のコガネムシです。多数になると、これでは手間と時間がかかりすぎますから別の方法で捕まえます。コガネムシは、危険を感じると動かなくなり、死んだふりをします。擬死です。この習性を利用します。プルーンの枝の下にビニールシートを敷いて、枝を揺すると、コガネムシがシートに落ちて、じっとしています。多くが背を上に向けていますが、なかには、腹を上に向けたままのコガネムシもいます。シートに落ちたコガネムシを拾い集めて、殺します。夕方よりも朝方の方が、多く落ちてきます。

ところで、揺する枝を変えるごとに、ビニールシート(2mx2m)を移動させていますが、この時、頭を枝にぶつけます。細い枝ならば、どうと言うことはありませんが、太い枝だと、赤く膨れ上がります。ときには、傷になります。

人は何度も痛い目にあうと、注意するようになると言われていますが、こうしょっちゅうぶつけているようでは、もはや人ではないのでしょうか。では、何になるのでしょうか。うーん? 虫かな、さしずめコガネムシ? あるいはすっからかんか抜け殻? まあ、ごちゃごちゃ考えてもせんないことですから、これは老化の側面であると思うことにします。注意力、特に、分配的注意力と転導性注意力が低下しているのでしょう。鴨居に頭をぶつけることと同列です。(art20-0280)。とは言え、ぶつけると結構痛いので、これはこれで困ったことには違いありません。

畑の水撒き

2025 7 24 (art25-0772)

野菜の収穫が続いています。特に、トマトは快調です。毎日20個ほどのミニトマトを収穫しています。完熟したものだけを収穫していますから、ミニとは言え濃厚な甘みがあります。品種は、フルティカ、千果、そして、アイコです。三品種三様の味わいがあります。総計800個ほど収穫しました。しばらく収穫が続きそうです。一方、大玉トマトの桃太郎も今年は調子がよく、4株で80個ほど収穫しました。こちらの収穫は終わりに近づいています。

トマトの他にナス、キュウリ、ピーマンを、畑の西側に3本の畝を立てて、育てています。毎朝、水を撒いています。水は、雨水を大型の貯水容器(ローリータンクの上部を開放したもの)に貯め置きしたもので、そこから8Lのジョウロでくみ取って撒きます。

しかし、このところの猛暑下では畑全体(野菜と果樹)に水が足りていないようです。畑の東端でキウイフルーツを育てていますが、その葉が萎れてきました。雨が降らないので地下の保水量が減っているのでしょう。

そこで、エンジン式の散水ポンプの登場です。ポンプで川の水を吸いあげて、長いホースを通して畑全体に水を撒きます。作業は1時間程です。水を播いた翌日、心なしか、果樹(カキ、ポポー、イチジク、ウメ、プルーン)の葉が濃くなっているように感じます。萎れ気味だったキウイフルーツの葉は幾分しゃきっとしてきました。

このまま猛暑がつづけば、一週間に一度、畑全体にポンプで水を撒くつもりです。水撒き自体は軽作業ですからどうと言うこともありませんが、ポンプの大きな音(2サイクルエンジンのため)は問題です。早朝に行うことはできません。8時以降の作業になり、すでに気温が上がっています。かくして、ホースでの水撒きと言えども汗まみれの作業になります。

漏水 (4)

2025 7 21 (art25-0771)

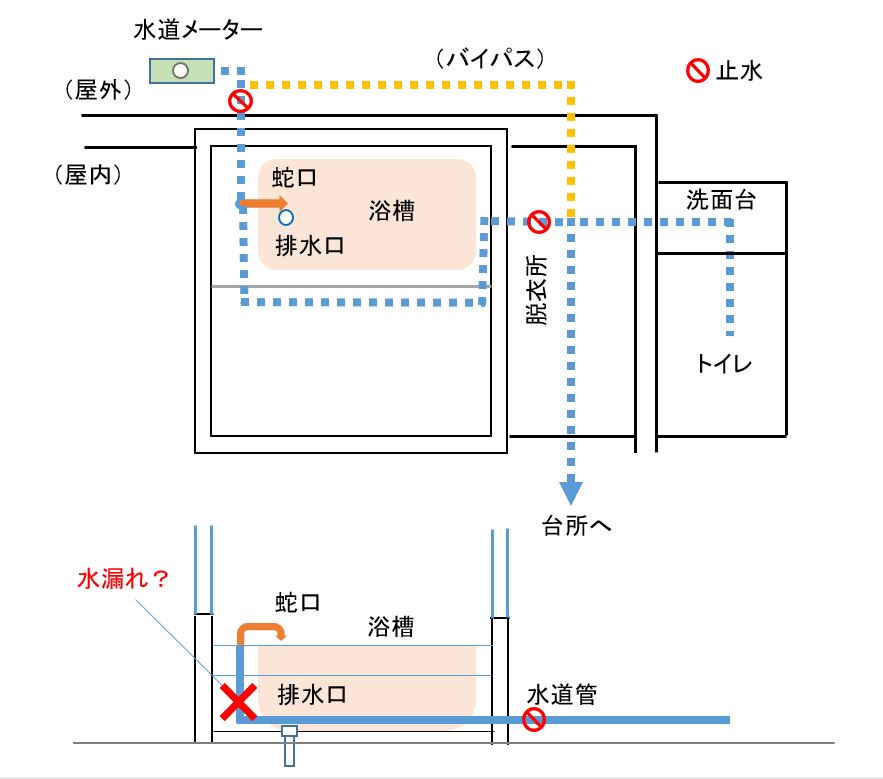

数日後、Mさんがやって来て、風呂場の水道蛇口が使えるようにしてくれました。手順はこうです。なお、蛇口は水道水と温泉水の混合栓です。

- 古い混合栓を取り外し、水道水用の水栓クランクを取り外して、水道管の出口を塞ぐ

- 台座に座付水栓エルボを取り付ける

- 新しい混合栓の水道水側を座付水栓エルボに取り付ける (このとき、温泉水側は、元の水栓クランクに取り付ける)

- 外壁に穴を開けて水道パイプを通し、屋外の水道メーターから風呂場の混合栓まで水道パイプを引く

- 引いてきた水道パイプを混合栓の水道水側の座付水栓エルボにつなぐ

これで、風呂場の水も使えるようになりました。最初の業者に電話して、これこれこういうことで、風呂場の水道が使えるようになったことを伝えておきました。

今回の漏水の修理は、水漏れ箇所を修理すのではなく、そこはそのままにして、別のルートから水を引いてきた(バイパス)だけですから、修理というより迂回、あるいは、間に合わせといえます。しかしながら、このバイパス法は、漏水修理の意図である水が使えるようにするということには適っています。しかも、早期に。それにしても、元の配管を殺して、新たに配管するという工法をよく思い付くものだと感心します。現場主義なのでしょう。

一方、浴槽を取り除き水道管をむき出しにすれば、水漏れ箇所を修理することができます。しかし、これは風呂場全体の改装となりますから、風呂が使えるようになるまでに何日も、否、何週間もかかります。その間、水が使えない不便が続きます。最初の業者は、そして、凡夫も、この工法を考えていました。

漏水 (3)

2025 7 17 (art25-0770)

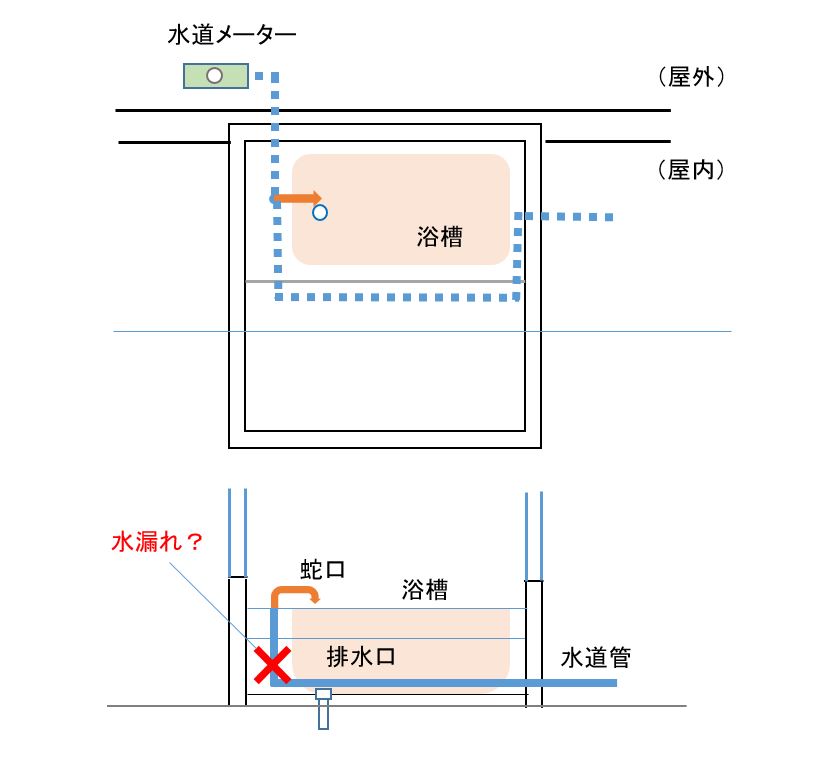

水道業者に電話しました。2日後に来てくれた業者に、風呂場の浴槽の排水口から聞こえる音のことを話すと、音聴棒を取り出して早速検査してくれました。音聴棒の先端を風呂場の蛇口に当てて、また、浴槽の排水口に当てて、音を聞き取っていました。水漏れ箇所は、浴槽の近くを通っている水道管のどこかであろうと言うことでした。

さて、問題はどうやって修理するかです。

業者から、修理には、蛇口まわりを壊し浴槽も取り除いて水道管をむき出しにする必要があると言われました。そうなると、風呂場全体のリフォームです。家内と相談して、タイル張り風呂場が随分傷んでいる(2016年鳥取県中部地震で生じたタイルのひび割れをシリコン塗装で封じています。それも何ヶ所も)ので、この際、ユニットバスに改装するのもよいかと考え、こちらの見積もりもお願いしました。業者は、風呂場の大きさや高さを測定した後、追って連絡するとの言葉を残して帰っていきました。漏水はそのままです。

水が使えないのは不便なので、Aさんに連絡しました。Aさんは、以前屋根の水漏れで世話になった建材業者です。Aさんは仕事仲間の水道業者に連絡をとってくれてたようで、翌日の早朝、水道業のMさんと一緒に来てくれました。

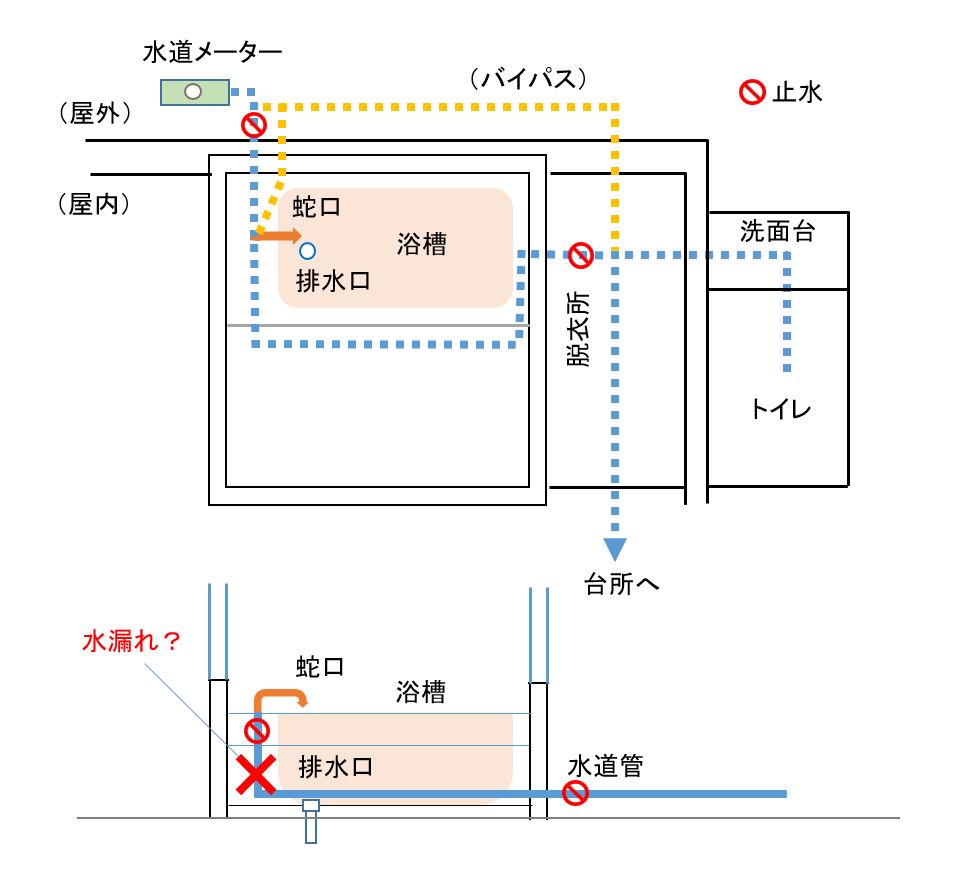

Mさんは、Aさんと話し合い、このままでは浴槽下部を通っている水道管の水漏れを修理できないので、風呂場への水道管を殺して、新たに別の水道管を引くいう対応策を提案されました。しかし、風呂場への水道管を殺した時、台所、トイレ、洗面所への水が止まってしまうと問題です。水道の配管図面があれば判断できるのですが、手元にありませんから、風呂場、台所、トイレ、洗面所へどのように配管されているのか、推測するしかありません。

Mさんは、白蟻の点検時の床下の写真(一部水道管が映っていました)を見たり、家の周辺をあれこれ見ていました。そして、風呂場へ入った水が台所、トイレ、洗面所へ流れているだろうと推測しました。そして、確認するため、水道メーターから風呂場へ入っている水道管を切断して止めました。すると、Mさんの推測通り、トイレ、台所、洗面所の水は出なくなりました。

そこで、Mさんは、風呂場の脱衣所の床を剥がして、風呂場からでてきた水道管が分岐してトイレ、台所、洗面所へ入っていることを確認すると、その水道管を切断し、両端に止水蓋をかぶせました。次に、水道メーターから水道管を引いてきて、脱衣所の床下へ通し、分岐点の水道管に繋ぎました(バイパス工事)。

風呂場の水は出ませんが、台所、トイレ、洗面所の水が出るようになりました。

これで、我々の生活は随分楽になりました。風呂の水は、洗面台からホースで供給しています。

次の工事は風呂場へ水を通すことです。これは、外から風呂場へ水道管を引いてきて、蛇口に直接繋ぐそうです。この作業は日を改めて行うと言って、午前中に帰られました。Mさんは、いくつかの仕事を掛け持ちされているようで忙しいのでしょう。そんな中、すぐに来て、台所、トイレ、洗面所の水が使えるようにしていただき、助かりました。

漏水 (2)

2025 7 14 (art25-0769)

漏水箇所の特定方法をネットで調べると、音調調査があります。これは漏水箇所から出る音を聞き取る方法です。これには、音聴棒を使います。細長い棒の先端を水道管に当て、もう一方の端を耳に当てて漏水音を聞き取る専門器具です。

面白い器具があるものだと感心していると、家内がやってきて、「浴槽の排水口から変な音が聞こえる」と言います。どうやって聞き取ったのかと尋ねると、「紙筒の一方を耳につけたまま、もう一方を排水口に近づけると、音が聞こえた」と、そして「トットットットットのような音」と言います。

半信半疑のまま、浴室へ行き、浴槽に入って、紙筒の一方を耳にして、他方を排水口に近づけると、確かに、トットットットットとかすかな音がします。水漏れによる音のように思われました。この音が、水を止めたときに聞こえなるかどうか調べるため、屋外に出て水道メーターの栓を閉めてみました。すると、音が止みます。そして、詮を開けると、音が再開します。どうやら、水が漏れているのは風呂場の水道管のようです。

いやはや、家内の大手柄です。水道管の水漏れ修理は、まず、水漏れ箇所を特定しなければなりませんが、それは難しいことだと思っていましたから、家内の発見は勲章ものです。

風呂場は昭和時代のタイル張りです。ただ、タイル張りの浴槽はステンレス製のものに交換されています。浴槽は風呂の床より低くなっていますから、床を開けてはめ込んだように見えます。水道の蛇口は浴槽の傍にありますから、水道管は蛇口の下方へ伸びていることになります。この水道管に水漏れがあるとすれば、水道管をむき出しにして修理することになります。その為には、蛇口まわりを壊す、おそらく、浴槽も取り外すことになりそうです。さて、どうなることやらと思いながら、近くの水道屋さんに電話をいれました。

漏水

2025 7 12 (art25-0768)

この数日、ドタバタしています。

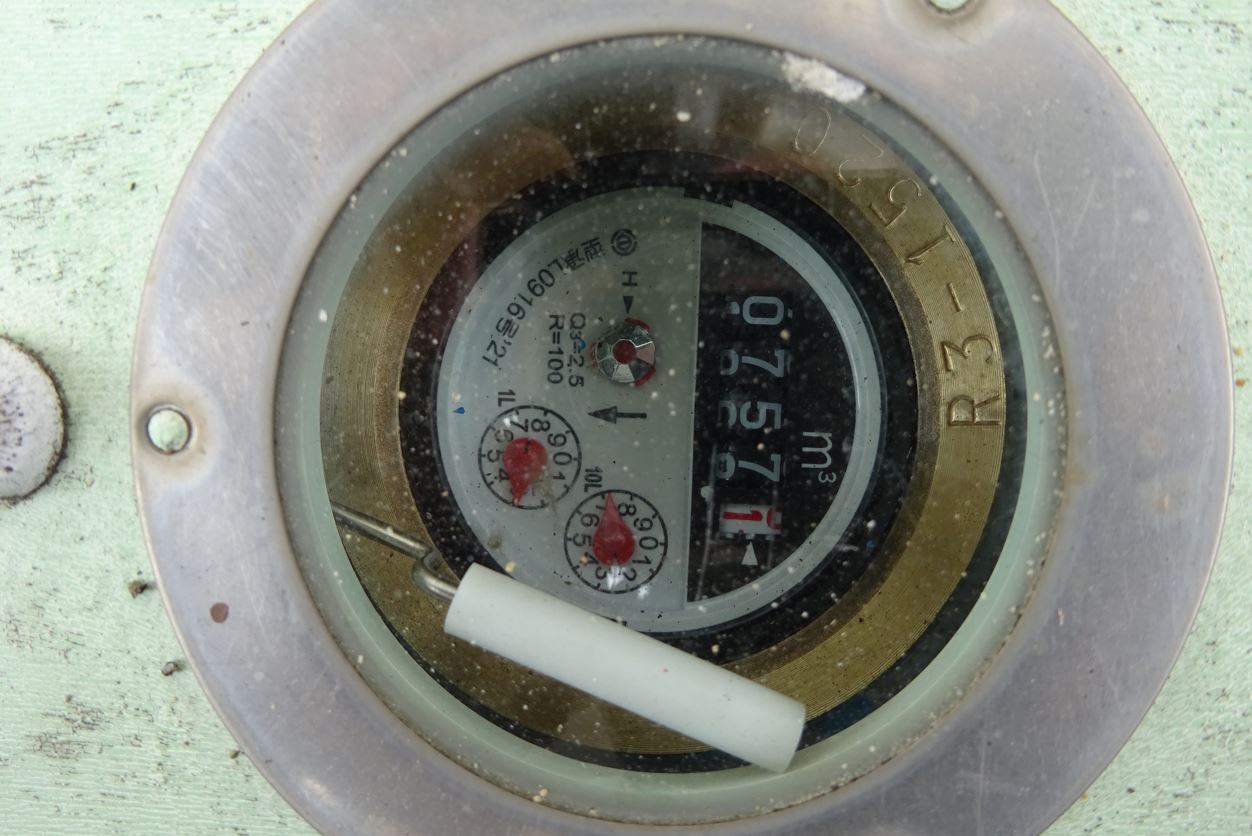

先日(8日)、町の水道課から『水道漏水のお知らせ』が届きました。漏水の可能性があります、とのことです。先月の水道の使用量が異常に高かったので、漏水しているのでは、との指摘です。使用水量は先々月が18㎥で、先月が30㎥でした。

水を使っていない状態で、水道メーターを見みると、パイロットがゆっくりと回転しています。これは、使っていない時でも、トイレの便座内にちょろちょろと水が漏れていましたから、これによるものだろうと思っていました。しかし、ちょっと気になったので、トイレの止水栓を完全に絞めてみました。ちょろちょろ水漏れが止まったことを確認して、水道メーターを見ると、まだ、パイロットがゆっくりと回転しています。どこかで水が漏れています。

水漏れは、水道管のどこかです。この家は57年前に両親が建てた家ですから、ところどころガタがきています。外壁の漆喰塗り、トタン壁のペンキ塗り、室内の壁塗りなど、自分で修理できるところはやってきましたが、水道管の修理はできません。近くの専門業者に連絡し、修理をお願いしました。水漏れ箇所をどのように特定するのか、興味があります。

そんなことで、水が使えない生活を体験することになりました。一番困るのは便所です。使用後に、汲み置きしたバケツの水で流すのですが、慣れないとうまく流れません。要領は、ゆっくりではなく、一度にどーっと投入することです。ゆっくり入れていては吸引しません。

便器に続いている排水管の下方へ水が流れると、管内の気圧が下がります。これによって、便器内の水が吸い出されます。サイフォン現象です。この時、水を一気にどーっと投入して、排水管を満たして、水を下方へ流す必要があります。

こう暑くては、家庭菜園も大変だ

2025 7 7 (art25-0767)

いやはや、こう暑い日が続くと、家庭菜園も大変です。日中はとても畑仕事になりませんから、朝早くか、夕方遅くに作業を行うことになります。凡夫は、主に、夕方の2時間ほど、畑に出ています。日が傾むくと気温が多少下がりますが、草刈りや水やりなどで体を動かしていると、汗びっしょりになります。

それにしても、この時期、あれこれと作業があります。この一週間に行った作業を列記します。

野菜

キュウリ、トマト、ナス、ピーマンを収穫する

トマトの上部の枝を誘引する

キュウリの蔓を固定する

水を撒く

施肥する

果樹

下草を刈る

カキの枝を整理し、摘果する

ポポーの摘果と、垂れ枝を紐で吊り上げる

プルーンの枝を整理する

ウメの枝を整理する

ミカンの夏芽をかき取る

キウイフルーツの蔓下に枯れ枝や枯草を敷く

クワイ床

水を足して、水位を保つ

施肥する

また、畑の見廻り中、虫を見かけたので捕殺しました。

ミカン、ゴマダラカミキリ(art24-0661)

イチジク、ミヤマカミキリ(art22-0456)

プルーンとカキ、コガネムシ(art21-0356)

ナス、ニジュヤホシテントウ(art20-0265)

施肥や果樹の枝の整理をのぞいて、多くの作業はほぼ毎日行っています。

ミカン畑とクワイ床を田圃(苗田)の南と北の端に設けていますが、その田圃の草が伸びてきました。そろそろ、草刈りです。エンジン付き草刈機を担いでの作業になります。

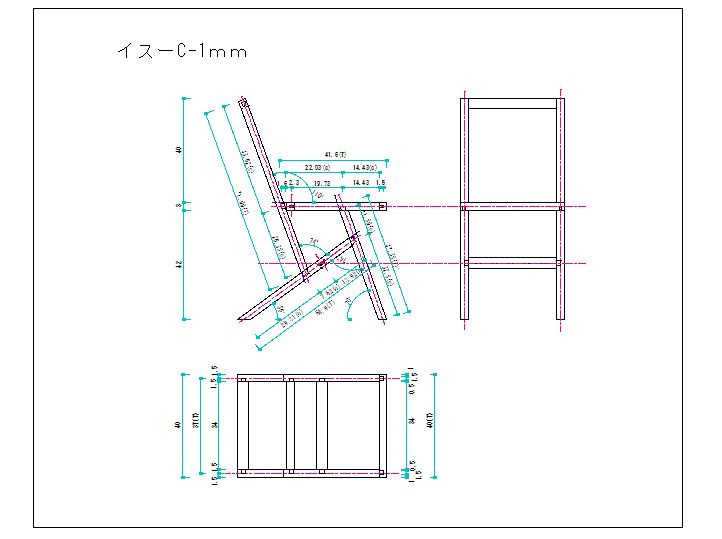

椅子(木工)

2025 7 3 (art25-0766)

暑い日が続いています。7月の入り口でこの暑さですから、これから迎える夏本番はどうなることかと危惧しきりです。否、もはや恐怖に近い心持です。

こう暑いと、木工部屋での作業が大変です。朝方のまだ涼しい?時間帯を作業にあててきましたが、この頃は、朝起きると、既に気温が上がっていますから、とても涼しいと言える状態ではなく、1時間も作業を行えば、汗びっしょりになります。そんな中、久しぶりに椅子を作りました。

これまで、いくつかの椅子を作成しましたが、まだ、これはと言うものができていません。材料に高価な木は使えませんから、質感は諦めています。こだわっているのは、形です。これだ、この形だ、と言えるものを作りたいと思っています。奇をてらったような形ではなく、あくまでシンプルで安定感のある形です。

今回の椅子は、膝置きのない座るだけの椅子です。

3cmの杉角材を使ってフレームを組みました。木の接合は、すべてほぞ継ぎです。

JW-CADで描いた三面図(正面、平面/下面、側面)をもとにフレームを作成し、それに座面板を取り付けました。

【戻る】